腎盂尿管鏡の検査

※PDFは専門的な内容を含むため、診察時に丁寧にご説明いたします。

尿管鏡検査 説明書

1.病名及び病状

上部尿路疾患(悪性腫瘍、良性腫瘍、狭窄、水腎症、腎出血など) ( 左 / 右 )腎で作られた尿は腎盂(じんう)に集まり、尿管に流れ、その後膀胱に至ります。膀胱より上流である、腎盂と尿管を上部尿路といいます。上部尿路に病気が疑われています。

中でも悪性腫瘍である腎盂癌や尿管癌は進行が早いため、そのような癌があるかどうかが非常に重要です。

2.治療・検査の必要性,それを受けなかった場合の予後・影響

上部尿路の病気の診断には、尿中に癌細胞があるかどうか調べる検査(尿細胞診)や画像検査では CT検査や MRI 検査があります。他、膀胱や尿道の内視鏡の検査があります(膀胱鏡検査)。どれも外来で行える検査で、それらの検査結果を合わせて上部尿路の疾患が何なのか判断していきますが、それでも診断が困難な場合が珍しくありません。

次の検査として尿管鏡検査があります。

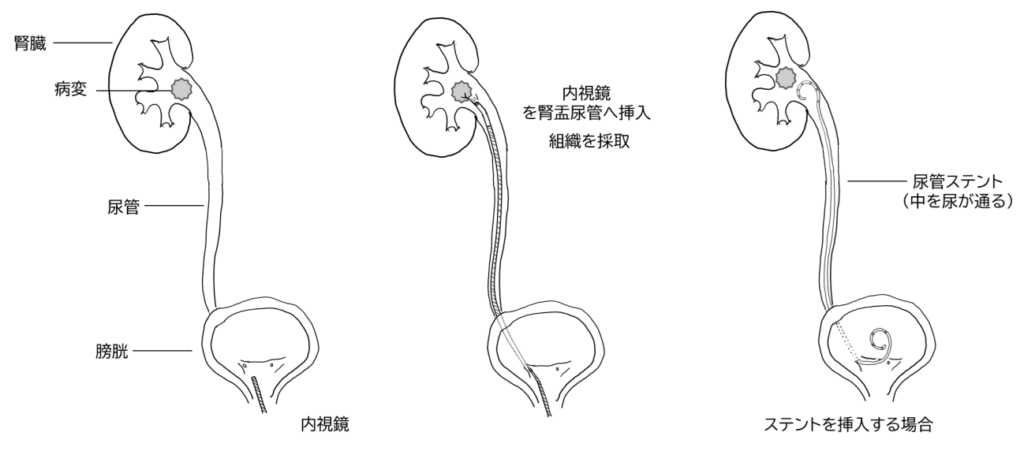

尿管鏡検査は実際に尿管や腎盂まで内視鏡を挿入し、内腔を観察することで診断に迫ります。これまでの検査では癌と判断が難しい場合でも実際に内視鏡で観察することで癌の診断ができることがあります。

また、観察だけではなく病変を一部採取する(生検)検査や腎盂尿管造影検査を行うことができます。

上部尿路疾患には上記のように様々な疾患が含まれています。癌があるかが重要なのは、腎盂癌、尿管癌は進行が早く、画像検査で明らかとなってからでは進行していることが多いからです。そのため、画像検査ではっきりしていない場合でも原因不明の血尿が続く場合や、尿細胞診で癌が否定できない場合には今回の尿管鏡をすすめることがあります。

3.推奨する診療行為の内容

1)全身麻酔もしくは腰椎麻酔(いわゆる下半身麻酔)を行います。

2)膀胱鏡を尿道から膀胱まで挿入します。

3)膀胱内を観察してから尿管の出口から尿管へ細いカテーテルを挿入します。そこから造影剤を注入しレントゲンを撮ります(逆行性腎盂尿管造影)。

場合によってはここで尿を採取し癌細胞の有無を調べる尿細胞診検査や細菌がいるかどうかの尿培養検査を行います。

4)尿管内へ内視鏡を挿入し、内側から尿管および腎盂にどのような疾患があるか(ないのか)観察します。腫瘍を認める場合には一部採取(生検)することがあります。

5)最後に尿管ステントを留置することがあります。(尿管ステントは太さ2mm、長さ26cm前後の柔らかいチューブで中を尿が通ります。腎臓から膀胱までに留置しておきます。体内に埋め込む形となり、体外からは見えません。尿管鏡検査後には一過性に尿管が浮腫み尿が流れなくなることがあるからです。)

手術時間は30-60分程度です。

(また、膀胱内に偶発的に膀胱腫瘍を認めることがあります。腫瘍の多くは悪性で切除が望ましいため、膀胱腫瘍の手術治療(追加時間 10 分-30 分、合併症は血尿、膀胱損傷など)を追加する可能性があります。)

4.推奨する診療行為の一般的な経過・予定と注意事項

入院翌日に手術を行います。術後、麻酔の内容によっては翌日までベッドで安静にして頂きます。術翌日には尿の管を抜き、歩行や食事が可能となります。

その後通常は1-2日、疼痛や発熱の程度を確認して退院可能となります。退院後はおよそ 2 週間後に外来を受診し、検査結果を説明します。

尿管ステントを留置した場合には、診断結果によりますが、次の治療まで留置したまま経過をみることもあれば、退院後の最初の外来で抜去することもあります。

なお、合併症・副作用や予想外の病状変化等によって本日お話した計画が変更になる場合もありますので、あらかじめご承知おきください。

5.推奨する診療行為の期待される効果,実績

尿管鏡検査は、上部尿路疾患の中でも腎盂癌、尿管癌があるかどうか確定診断することができる最終的な検査です(癌の診断率は70-80%)。さらに、生検することで癌の進行するスピードに関わる悪性度と呼ばれる程度を調べることができます。

癌の悪性度や進行の程度によっては、内視鏡で切除を行う「上部尿路癌に対する腎温存療法」を選択肢に加えることもあります。

ただし、尿管は数mmと細長いため尿管鏡が挿入できないことがあります。その場合には尿管ステントを留置することで、後日若干広がるため、再度尿管鏡検査を試みることがあります。

それでも尿管鏡を挿入できない場合には、これまでの各種検査結果から総合的に判断することになります。腎盂癌、尿管癌の確定診断がされないまま標準的治療である腎尿管全摘除術をすすめることがあります。

参考文献:Campbell-Walsh-Wein Urology, 12th、Up to date 2024

6.予想される合併症・偶発症・その他の危険性

1)出血

ほとんどの方で血尿を認めます。最終的に尿管ステントを挿入した場合には、膀胱の内側がステントでこすれるためピンク色程度の血尿はステントを抜去するまで続きます。血尿は見た目が派手に見えますが、出血している量は少量であり、輸血や止血の処置が必要になることはほとんどありません。

2)感染症

腎臓に細菌感染が生じる可能性があります(発生頻度は10%)。腎盂炎となり発熱、腰痛が生じます。抗生剤を使用しているため治療に難渋することはまれですが、検査後解熱するまでは点滴の抗生剤治療が勧められます。

また、入院中には問題はなくても退院してから発症することがあります。尿管ステントの留置、交換をすすめることがあります。予約外でも外来を受診していただき、軽度であれば抗生剤の内服で対応可能ですが、高度になると入院し抗生剤の点滴が必要です。

腎臓の細菌感染がくすぶり、菌血症、敗血症、腎膿瘍(じんのうよう)、腎周囲膿瘍に移行するリスクが生じます。

3)尿管損傷

狭い尿管に内視鏡を挿入するために、尿管に傷ができることがあります。擦り傷程度であれば、尿管ステントを留置し、尿管を安静にすることで自然と治癒します。

損傷の程度によっては尿管を修復するための開腹手術が必要になることもありますが稀です。

参考文献:Campbell-Walsh-Wein Urology, 12th、Up to date 2024

7.合併症・副作用等が生じた場合の対処方法

検査後から退院後までしばらくは血尿が生じます。尿管ステントを留置した場合には、ピンク色程度の血尿は絶えず認められます。出血量としは微量のため心配ありません。血液の塊が出るとか尿というよりほとんど血液のような尿が出る場合には他のトラブルが生じている可能性があるので外来を受診してください。

他は、ステントが膀胱の内側でこすれるために生じる症状です。「尿の回数が増えた」、「排尿時に違和感がある、痛い」、「尿が残っている感じがする」、「急にトイレに行きたくなる」、「排尿しようと思ってもそこまで尿が出ない」といった症状です。

ステントによる刺激のために生じます。鎮痛剤や膀胱の活動を抑える内服薬で対応します。また、排尿を我慢すると尿管ステントを尿が逆流して腎臓に圧力がかかるため排尿は我慢しないでください。「排尿したときに腰に違和感がある」という症状は逆流の症状です。

注意すべき症状は、発熱です。感染が生じると発熱を認めるようになります。38℃以上の発熱が 2,3 日続く場合には外来受診をしてください。再入院することもあります。

8.他の治療方法の有無,比較(利害・得失)

●逆行性腎盂尿管造影

尿管鏡検査の内容の一部である、逆行性腎盂尿管造影検査は入院や麻酔は通常不要で日帰りで行える検査です。体の負担が少なく、簡便なため尿管鏡検査で入院する前に外来で行うことがあります。尿管鏡検査との違いは腎盂や尿管の造影検査と腎盂の尿を採取するだけで実際には尿管内へ内視鏡を挿入しません。

そのため、確定診断が難しい場合には最終的に尿管鏡検査を勧めることになる場合があります。従いまして、そのような段階的な検査ではなく今回の尿管鏡検査を最初から行うことがあります。

逆行性腎盂尿管造影検査のPDF(431KB)はこちら⇀

監修者:阪口 和滋 医師

泌尿器がん・腹腔鏡手術・ロボット支援手術に豊富な経験を持ち、日々数多くの手術を執刀。

患者さんとご家族が安心して治療を選択できるよう、正確でわかりやすい情報提供を心がけています。