経尿道的膀胱腫瘍切除の術式

※PDFは専門的な内容を含むため、診察時に丁寧にご説明いたします。

経尿道的膀胱腫瘍切除術(TURBT) 説明書

1.病名及び病状

膀胱腫瘍、膀胱癌

膀胱の内視鏡検査や尿細胞診検査、画像検査の結果、膀胱腫瘍を認めます。膀胱腫瘍の90%以上は悪性つまり膀胱癌のため、膀胱癌に準じて検査や治療計画を立てます。

2.治療・検査の必要性,それを受けなかった場合の予後・影響

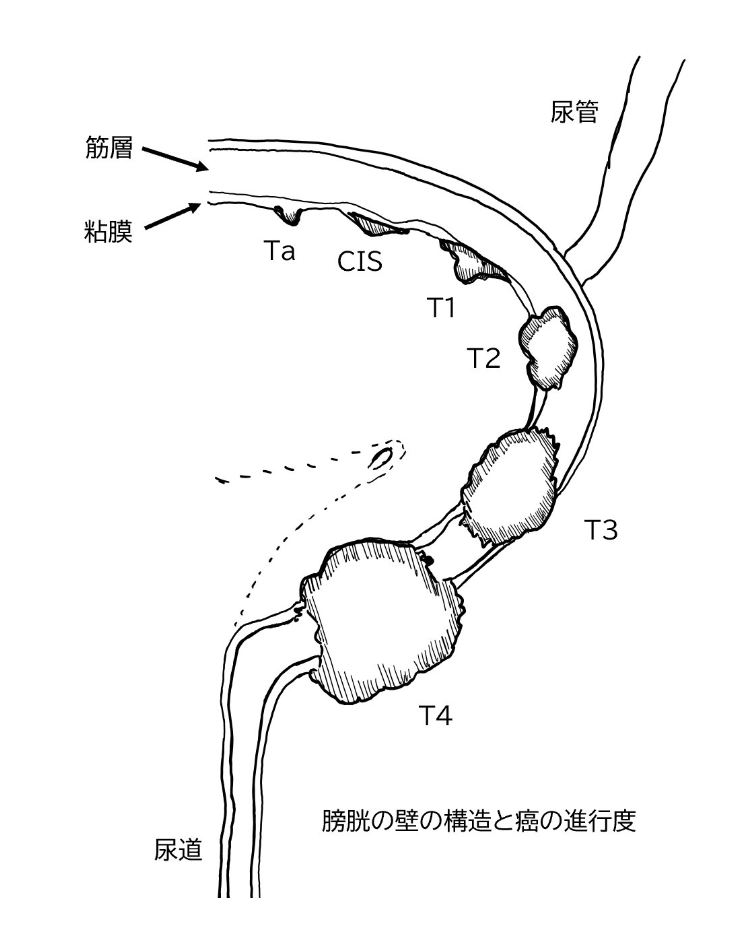

膀胱癌は膀胱の内側にある粘膜から発生します。徐々に増大しますが、膀胱の粘膜にとどまり膀胱内腔に大きくなる場合(筋層非浸潤性膀胱癌)や、粘膜より深い筋肉の方向に向かって増大する場合(筋層浸潤性膀胱癌)など様々あります。

頻度は粘膜にとどまる膀胱癌が75%と多いですが、膀胱癌が筋肉まで到達すると進行した膀胱癌となります。進行した膀胱癌では、転移する可能性が高まり根治が難しい状態になっていきます。

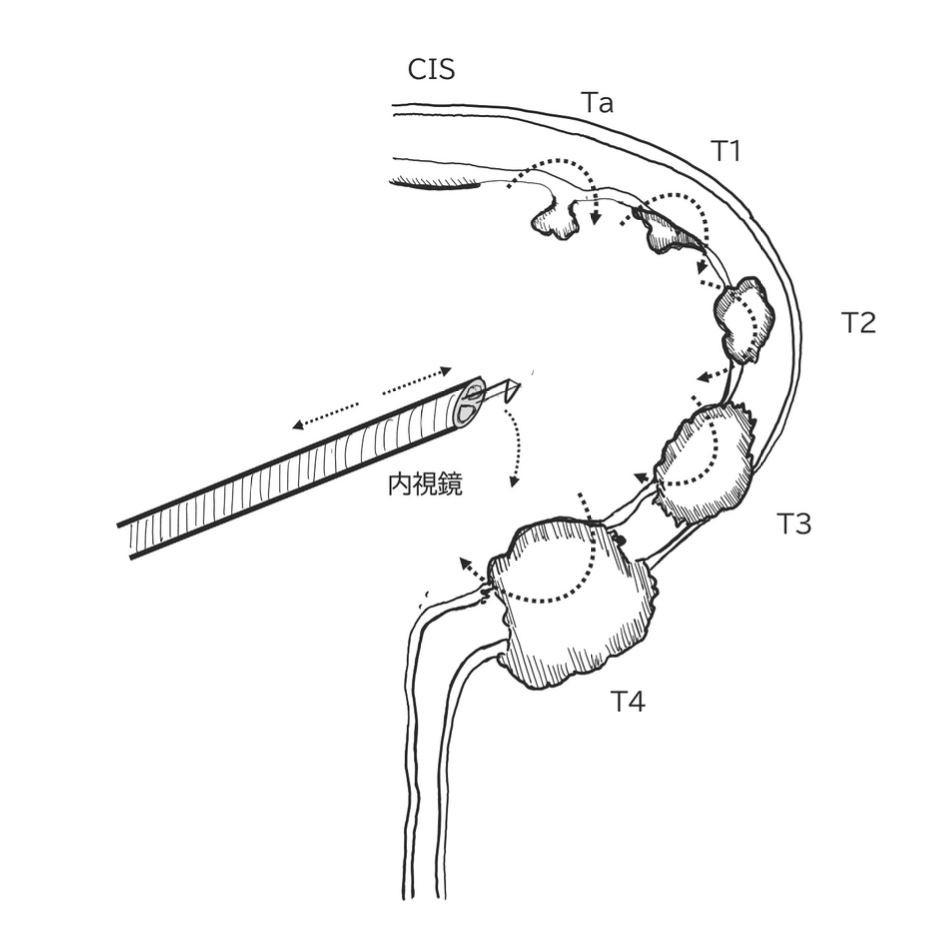

外来で行った膀胱鏡は観察用であり、今回は先端に電気メスや物をつかむ道具のついた特別な内視鏡を使って膀胱腫瘍を切除します。経尿道的膀胱腫瘍切除術といいます。

切除された標本を病理組織学的に検査し(顕微鏡による検査)、診断を確定させます。また癌がどこまで浸潤しているか(深達度)を調べます。

場合により正常に見える粘膜も数ケ所採取して癌の拡がりを調べます。病巣が切除可能な場合はすべて切除します。

筋層非浸潤性膀胱癌の場合は今回の治療が主たる目的になります(治療的意味合い)。筋層浸潤性膀胱癌では診断が主たる目的になります。治療とはなりませんが、治療方針決定のための必須の検査です(検査的意味合い)。

膀胱癌は悪性であり、放置することで進行し治らない状態になり命に関わります。膀胱腫瘍を認めた場合にはその進行度に関わらず、診療の最初のステップが今回の経尿道的膀胱腫瘍切除術です。

参考文献 日本泌尿器科学会 膀胱癌診療ガイドライン 2019年度版

3.推奨する診療行為の内容

1 )腰椎麻酔(いわゆる下半身麻酔)もしくは全身麻酔を行います。腰椎麻酔の場合には、手術中に足が反射的に動かないように神経ブロックを併用することがあります。

2 )尿道より径8mm前後の長い内視鏡を挿入します。内視鏡に灌流液を流し、モニターを見ながら手術を行います。

3 )内視鏡に電気メスを装着し膀胱腫瘍を切除します。癌の広がりが分かりづらい場合には、正常にみえる粘膜も一部採取します。適宜出血に対して電気メスを用いて止血します。

4 )組織片を体外にとりだし、膀胱まで管を入れて手術が終わります。取り出した検体を病理検査に提出します。

手術時間は膀胱腫瘍の大きさ、広がり、個数などによります。30分から 2時間までと個人差があります。

4.推奨する診療行為の一般的な経過・予定と注意事項

入院翌日に手術を行います。手術前にアミノレブリン酸塩酸塩(アラグリオ)と呼ばれる薬を内服していただく場合があります(手術中にブルーライトと呼ばれる光をあてることでどこに腫瘍があるかが分かりやすくなります。詳しくは別の説明文書をご参照ください)。

術後、翌日までベッド上で安静にして頂きます。術翌日に歩行や食事が可能となります。術後2日目に尿の管を抜きます。その後1-2日、血尿、発熱の程度、排尿がうまくできているかを確認して退院可能となります。

入院期間は5日前後です。ただし、膀胱腫瘍の範囲が広かったり、深めに切除した場合には、後述の穿孔(せんこう)のリスクが高くなるため、尿の管を術後1週間ほど入れることがあります。

膀胱癌の可能性が高くかつ、今回の手術で治癒が望める場合には、術後翌日までに膀胱内に抗がん剤の注入を勧める場合があります(膀胱内単回注入療法)。

退院後はおよそ2-4週間後に外来を受診し排尿の状態を確認します。摘出した検体の病理組織学的検査の結果をお伝えします。

5. 推奨する診療行為の期待される効果,実績

膀胱癌の場合には、癌が膀胱の壁のどの程度の深さまで進んでいるかが重要となります。

① 膀胱の粘膜にとどまっている場合

今回の手術で治癒が期待できます。ただし、そのような膀胱癌でも再発率が最大70%と高率のため、腫瘍の大きさ、個数、悪性度などの要素から再発のリスクが高い場合には、外来で再発予防の膀胱内注入療法(BCG や抗がん剤)を勧める場合があります。

リスクが高くない場合には、術後翌日までに抗がん剤の膀胱内単回注入療法を施行する場合があります(再発率が35%下がると報告されています)。

• 膀胱の粘膜にとどまっているが、上皮内癌の場合

上皮内癌は CIS と表現されますが、粘膜にとどまっているものの、膀胱内腔を絨毯(じゅうたん)のように広がっており、今回の手術では原則治癒が困難です。そのため、治療目的に膀胱内注入療法(BCGや抗がん剤)を追加することになります。(BCG治療については別の説明文書をご参照ください。)

• 膀胱の粘膜より深くに癌が進んでいるが、筋肉にまで到達していない場合

今回の手術で治癒が期待できます。ただし、粘膜よりも深くに癌が広がるということは、癌の性質としては悪性度が高いと表現され、再発率は半数以上に及び、また10-15%で筋層への進行が予測されます。再発予防の膀胱内注入療法(BCGや抗がん剤)を勧められます。

また、筋肉にまで癌が到達しているかどうか、再度今回と同様の手術を勧める場合があります(セカンドルック)。2回目の手術で筋肉にまで到達しているかが分かることがあるからです(最大28%)。

• 膀胱の筋肉の層に到達している場合

今回の手術では治癒が期待できないため、癌の全身への広がりを確認してから、追加治療を相談します。

参考文献

1. 日本泌尿器科学会 膀胱癌診療ガイドライン 2019

2. 欧州泌尿器科学会 ガイドライン 2023年度版

3. Prognostic Performance and Reproducibility of the 1973 and 2004/2016 World Health Organization Grading Classification Systems in Non-muscle-invasive Bladder Cancer: A European Association of Urology Non-muscle Invasive Bladder Cancer Guidelines Panel Systematic Review

6.予想される合併症・偶発症・その他の危険性

1)出血

ほとんどの方で血尿を認めます。手術をした部位は電気メスで止血しますが、にじんでくる出血は手術直後から認められます。

手術の傷跡は術後2-3カ月で治ります。そのため、血尿は1カ月程続きことがよくあります。

術後に血尿を認めなくなっても、数日から数週以上経過してから手術で止血した部位の痂皮(かさぶた)が剥がれると再度出血することがあります。これを後出血といいます。見た目が派手に見えますが、出血している量は少量であり、輸血や止血の処置が必要になることはほとんどありません。

もともと貧血がある、血液をサラサラにする薬を内服している場合にはリスクが高くなります。出血が軽度の場合は、尿道カテーテルという管を留置し膀胱内を生理食塩水で洗浄するだけで自然に軽快することもありますが、高度の場合には再手術による止血術(開腹術を含む)を必要とすることがあります。

2)穿孔(せんこう)

膀胱の壁は数mmから1cmほどと薄いため、腫瘍の切除中に膀胱壁に孔があくことがあります。また、膀胱周囲にある閉鎖神経が電気メスで刺激され、足の筋肉が反射し体が動くことで膀胱に孔が開くことがあります。

腫瘍の場所によっては閉鎖神経ブロックという麻酔を行い閉鎖神経反射の予防に努めています。

穿孔が小さな場合は、術後にいれる尿の管を留置して膀胱に尿を貯めず、空にしておけば数日で塞がります。大きな穿孔では、腹痛や出血、血圧低下と重大な状況に陥ることがあり開腹して穿孔部を閉鎖することもあります。

場合によっては手術を途中で中止することがあります。ただし、出血、あるいは穿孔で実際に開腹手術が必要になることは極めてまれです(頻度およそ1%)。

3)感染症

術後、腎臓や精巣上体の尿路に感染が起きることがあります。抗生剤で対処しますので治療に難渋することは通常ありません。

慢性的に排尿に障害があり、尿中に細菌が潜んでいる場合や糖尿病を伴っていたり、高齢で免疫力が低下している場合には感染症のリスクが高くなります。発熱が続き退院が延期となることがあります。

文献では、手術後2週間以内の感染症の発生率は2.1%と報告されています。

4)水腎症

膀胱腫瘍が尿管の出口に及んでいる場合、腫瘍を摘除し止血する操作の結果、尿管の出口が狭くなることがあります。

通常尿管の出口は腫瘍と共に切除しても、腎臓からの尿の通過障害(水腎症)は一過性なことが多く、永続的に流れが悪くなることは少ないです。

一時的に流れが悪くなる場合に、尿管ステントと呼ばれる腎臓から膀胱までカテーテルを留置する処置をしたり、腎瘻(じんろう)と呼ばれる直接腰部から腎ヘカテーテルを留置する処置が必要な場合があります。

5)尿道狭窄

膀胱までに至る尿道が内視鏡操作の影響でこすれるために、術後数カ月してから狭くなることがあります。追加治療が必要なことはまれですが、程度によっては内視鏡で狭い部分を切開したり、尿道形成術が必要になることがあります。

特に、複数回の経尿道的手術を施行されている症例やもともと尿道が狭い症例はリスクが高い傾向にあります。

参考文献

1. Osman Y, Elawdy M, Taha DE, et al. Bladder perforation as a complication of transurethral resection of bladdertumors: the predictors, management, and its impact in a series of 1570 at a tertiary urology institute. Int Urol Nephrol. 2023;55(9):2161-2167.

2. Gregg JR, McCormick B, Wang L, et al. Short term complications from transurethral resection of bladder tumor.Can J Urol.2016;23(2):8198-203.

7.合併症・副作用等が生じた場合の対処方法

術後の注意事項は血尿です。順調な経過でも退院後1カ月程は続きます。手術した部位のかさぶたがとれることもあります。黒い固形物が出ます。多めの飲水をこころがけ、自宅でも安静にしてください。

徐々に血尿の程度が薄くなり、その血尿の頻度も「朝だけ認められる」、「体を動かしたときだけ認められる」というように頻度も減ってきます。

どろっとした血尿や血液が出る場合には、前述の止血術が必要なこともありますので、外来を受診してください。手術ではなくても、尿の管を挿入して、経過観察目的に入院となることもあります。

膀胱の傷に負担をかけないために、退院後 2週間ほどは激しい運動や飲酒、排尿を我慢する行為は控えてください。

また、退院までに感染が生じなくても、術後しばらく経過してから発熱が生じることがあります。38℃以上の発熱が2,3日続く場合には外来予約前でも遠慮せず泌尿器科外来へ連絡のうえ受診してください。再入院することもあります。

合併症ではありませんが、膀胱の傷が落ち着くまでの術後1カ月程は、頻尿、排尿時の痛み、残尿感、間に合わずに尿が漏れるといった症状が続きます。通常、傷が治れば落ち着いてきます。

8. 他の治療方法の有無,比較(利害・得失)

膀胱癌の治療は以下の選択肢がありますが、どの治療も今回の手術の結果から検討される治療です。

① 膀胱内注入療法(BCG、抗がん剤)

今回の手術の病理組織学的検査(顕微鏡の検査)結果より、上皮内癌の場合や再発リスクの高い筋層非浸潤性膀胱癌の場合には、外来で膀胱内注入療法を行います。

上皮内癌の場合には治療目的、後者は予防目的となります。詳細は BCG注入療法の説明文書をご参照ください。

BCGの詳細(PDF:380KB)はこちら⇀

• 膀胱全摘除術

筋肉にまで到達した膀胱癌(筋層浸潤性膀胱癌)に適応されます。

また、筋肉にまで到達していなくても、今回の内視鏡手術で摘除困難な場合、膀胱内注入療法も効果がない場合にも勧められる手術治療の一つです。膀胱全摘を行うと、尿管からの尿の流れを変える必要があります(尿路変向)。大きな手術となるため、その適応は慎重に検討する必要があります。

• 薬物療法(抗がん剤、免疫療法など)

癌細胞が血液やリンパの流れに乗って離れた臓器に生着し増えている(転移)場合に行われる治療です。

また転移がなくても、手術では切除しきれない場合にも中心に行われます。根治は困難ですが、腫瘍が縮小すれば手術治療を追加することも検討されます。

また、膀胱全摘除術を予定する場合に、手術前の補助療法として3-4カ月の間、腫瘍縮小や微小な転移に対する効果を期待して積極的に行っています。

• 放射線療法癌の広がりから、膀胱全摘除術の適応ではあるものの、患者さんが高齢であったり、持病をかかえ手術治療そのもののリスクが高い場合や膀胱全摘を希望されない場合には、膀胱全摘よりは治療成績は落ちますが、放射線治療が選択肢となります。腫瘍の広がりによっては勧められない場合があります。

監修者:阪口 和滋 医師

泌尿器がん・腹腔鏡手術・ロボット支援手術に豊富な経験を持ち、日々数多くの手術を執刀。

患者さんとご家族が安心して治療を選択できるよう、正確でわかりやすい情報提供を心がけています。