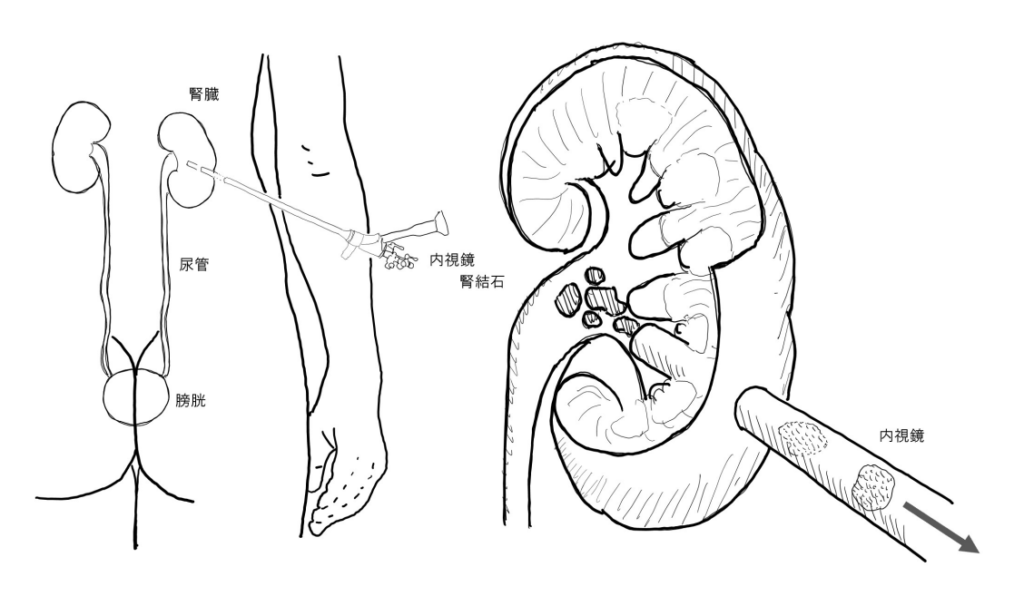

経皮的砕石の術式

※PDFは専門的な内容を含むため、診察時に丁寧にご説明いたします。

経皮的尿路結石砕石術(PNL) 説明書

1.病名及び病状

尿路結石(腎結石、尿管結石) ( 左 / 右 )

腎結石は腎臓で結石の元となる結晶成分が大きくなり出現します。90%以上は溶けない結石です。

結石が小さい場合には症状はありませんが、大きくなる場合や尿管に移動し尿管結石となると腎臓で作られた尿の流れが悪くなります。尿管結石の場合には激しい痛みや血尿を認めることがあります。

2.治療・検査の必要性,それを受けなかった場合の予後・影響

腎臓の機能は体内にある余分な水分と老廃物を尿にすることです。大きな腎結石や尿管結石の場合には、腎臓から膀胱までの尿の流れが悪くなります。これを水腎症といいます。

水腎症を月単位で放置すると腎臓の機能が悪くなります。そのように悪化した腎臓の機能は、その後、尿の流れを改善しても戻りません。

腎臓は2つあるため反対側の腎臓の機能が問題なければ、ほとんど生活に支障はありませんが、反対側の腎臓の機能が落ちている場合には、腎臓の機能がほとんどなくなり(腎不全)、最終的には人工透析治療という体に負担のかかる治療が必要となります。

水腎症の状態をなるべく早く解決する必要があります。

また、水腎症の場合には、尿の流れが悪いために細菌感染のリスクがあります。細菌感染を伴う場合には腎盂腎炎を発症しますが、悪化すると細菌が全身をめぐり、ショック状態になることもあります(菌血症、敗血症)。ご高齢の方や免疫力が落ちている方では敗血症から死亡することもある怖い病気です。

腎結石および尿管結石のほとんどは溶けない結石のため、大きな腎結石や尿管結石の場合には、結石を砕く治療の適応となります。これを砕石術(さいせきじゅつ)といいます。(溶ける結石でも、大きな結石では半年以上時間が必要なこともあるため、治療を急ぐ場合には砕石術の適応となります。)

また、そこまで大きくはない腎結石においても頻繁に腎内で移動することで腰痛を生じる場合には治療を勧めることがあります。

砕石術には、体の外から衝撃波をあてて砕石する体外衝撃波砕石術、尿の通り道を利用して行う経尿道的砕石術、腰から腎臓に直接内視鏡を挿入する経皮的砕石術があり、結石の場所、大きさ、個数、これまでの治療の経過、結石分析結果などの結石の状態と、患者さんの状態から総合的に考えどの治療が最適か相談することになります。

結石が大きければ治療に必要な時間も月単位で必要となる可能性が高くなるため、治療を開始する際には余裕を持った時間をとれるようにお願いしています。

3.推奨する診療行為の内容

1)全身麻酔を行います。

2)背部から超音波検査で確認しながら、腎に針を刺しガイドワイヤーを挿入、腎までの道を広げます。(腎瘻造設術(じんろう))、この時点で尿道から内視鏡を併用することがあります(経尿道的手術併用)。

3)結石を内視鏡で見ながらレーザーもしくはリソクラスト(小さな削岩器のような器械)で砕きます。自然に排出する大きさに砕くことが目的です。摘出することもありますが、すべてを摘除することは困難です。

4)砕石後、腎臓から膀胱までバイパスする尿管ステントを留置します。(留置しない場合もあります)

腎臓にも外から腎盂カテーテルと呼ばれる管を留置します。体の外には腎盂カテーテルと尿道カテーテルの二つの管が出る形となります。

体内には尿管ステントが留置された状態となります。手術時間は結石の場所や大きさによりますが 1-3時間と個人差があります。

非常に稀ですが、膀胱内に偶発的に膀胱腫瘍を認めることがあります。腫瘍の多くは悪性のため切除が望ましいため、膀胱腫瘍の手術治療(追加時間 10 分-30 分、 合併症は血尿、膀胱損傷など)を結石手術に先立ち行うことがあります。また、状態によっては結石手術を延期することがあります。

4.推奨する診療行為の一般的な経過・予定と注意事項

入院翌日に手術を行います。術後翌日までベッドで安静にして頂きます。術翌日以降、歩行や食事が可能となります。その後、腎瘻のカテーテルおよび尿道のカテーテルを順次抜いていきます。疼痛や発熱の程度を確認して、術後5日前後で退院可能となります。

(結石に細菌が付着している場合には手術 2-3日前に入院し、手術前の予防的抗生剤投与を行うこともあります。)

退院後はおよそ 2-4週間後に外来を受診し、尿管ステントを抜去します。2 回目の手術が必要な場合には、退院時もしくは退院後初回の外来で予定を相談することになります。

その場合には腎瘻のカテーテルおよび尿管ステントは留置したまま 2 回目の治療に臨みます。

5.推奨する診療行為の期待される効果,実績

結石の場所と大きさによって治療効果が異なります。腎結石の場合には大きさにもよりますが治療後3カ月で90-99%の完全排石率が報告されています。

今回の手術で治療が終わらない場合は、「腎臓へのアクセスが困難で、腎瘻造設が困難な場合」、「結石が大きすぎて割り切れない場合」、「結石が腎臓の奥にあり内視鏡が届かない場合」などです。そのように、1 回で割れない場合には、2 回目の経皮的尿路結石砕石術もしくは他の手術治療を検討することになります。

参考文献

Jin L, Yang B, Zhou Z and Li N : Comparative Efficacy on Flexible Ureteroscopy Lithotripsy and Miniaturized Percutaneous Nephrolithotomy for the Treatment of Medium- Sized Lower-Pole Renal Calculi. J Endourol 33 : 914-919, 2019

6.予想される合併症・偶発症・その他の危険性

1)出血

腎臓は血流の豊富な臓器です。腎瘻造設に伴い腎臓から出血することがあります。ほとんどは腎瘻のカテーテルを留置することで止血されます。

出血が多く輸血が必要な場合はおよそ7%と報告されています。腎臓周囲へ出血が持続する場合があります。その場合には血管内治療が必要になることがあります(0.4%)。

また、尿道から出る尿についても血尿になります。徐々に血尿は薄くなりますが、尿管ステントを留置し、膀胱の内側がステントでこすれるためピンク色程度の血尿はステントを抜去するまで続きます。血尿は見た目が派手に見えますが、出血している量は少量であり、輸血や止血の処置が必要になること稀です。

2)感染症

2時間前後の長時間手術や、もともと細菌がついた結石治療では高率に腎臓に炎症が生じます(腎盂炎)。抗生剤の点滴治療だけで多くは改善しますが、退院が延期となることがあります。糖尿病を伴っていたり、高齢で免疫力が低下している場合には最終的に腎臓を摘出せざるを得ない場合があります。

また、感染症が増悪し敗血症という状態になることがあります。文献によると、0.5%(0.3-1.1%)の頻度で敗血症が報告されています。

3)腎機能障害

経尿道的手術と比べて腎に直接穴を開ける手術のため腎機能が若干低下します。しかし、これにより腎機能が落ちて腎不全となったり、透析治療が必要な可能性は低いです。 腎臓が片方しかない場合や重度の糖尿病、免疫不全など併存疾患によってはリスクが高くなります。

文献によると、術直後に一過性に腎機能の低下を認めても長期的にみて回復する事が多かったとされる一方で、術前から腎機能障害がある場合は術後に悪化するリスクが高いと報告されております。

4)腎損傷含めた他臓器損傷

腎臓は血流の多い臓器ですが、腎臓に穴をあけて行う手術のために、腎臓内で血管同士が癒着することがあります。腎動静脈瘻(じんどうじょうみゃくろう)といいます。動脈の壁が薄くなり動脈瘤が発生することがあります。

自然に軽快することが多いですが、そのような血管の異常が続く場合には出血、血尿のリスクがあるため(頻度1.2%)血管内治療が必要になる可能性があります。

また腎内での尿の通り道を腎盂(じんう)といいますが、腎盂は非常に薄いため、内視鏡治療砕石中に腎盂に穴があくことがあります。通常、術後数日で自然と穴は塞がりますが、手術中はその穴から出血して視野が悪くなるため手術を中断することがあります。

腎損傷の他にも、文献では他臓器(肝臓、脾臓、結腸、胸部等)損傷が指摘されており、結腸損傷は0.3%と報告されています。

5)尿管損傷

経尿道的手術を併用する場合には、内視鏡操作により尿管に孔が空いたり、断裂する可能性があります。ほとんどの場合は尿管ステントを留置しておくことで改善しますが、開腹して尿管修復が必要になる場合もあります(尿管粘膜損傷の発生率は1.5%、尿管断裂の発生率は0.1%)。

尿管損傷のリスクが高い患者さんは通常もともと尿管が狭い場合や、結石が詰まることで周囲に炎症が生じている場合です。また術後数週から数カ月後に尿管が狭くなり(狭窄)、内視鏡治療、尿管形成手術が必要になることがあります(0.24‐3.0%)。

参考文献

① Seitz C, Desai M, Häcker A, et al : Incidence, Prevention, and Management of Complications Following Percutaneous Nephrolitholapaxy. Eur Urol 61 : 146-158, 2012

② Kuzgunbay B, gul U, Turunc T, et al. (2010) Long term renal function and stone recurrence after PNL in patients with renal insufficiency. J Endourol 24 : 305-308

③ Shimpei Y, Takaaki I, Yasuio K, et al. Comprehensive endoscopic management of impacted ureteral stones: Literature review and expert opinions. Int J Urol.2022;29(8):799-806.

7.合併症・副作用等が生じた場合の対処方法

術後の注意事項は感染症です。細菌が付着している結石では退院後も抗生剤の内服薬を継続することもあります。

退院までに感染が生じなくても、術後しばらく経過してから発熱が生じることがあります。38℃以上の発熱が2,3 日続く場合には外来予約前でも遠慮せず泌尿器科外来へ連絡のうえ受診してください。再入院することもあります。

他、尿管ステントを留置した場合にはピンク色程度の血尿は続きますが、問題ありません。飲水をこころがけていただき経過をみます。

排尿を我慢すると尿管ステントの中を尿が膀胱から腎臓へ逆流するため、なるべく排尿は我慢しないでください。逆流すると腰痛や感染症の原因となります。尿管ステントと膀胱の壁がこすれるために、

「尿意があってもあまり尿が出ない」、「いつもトイレにいきたい感じがする」、「尿が残っている感じがする」、「トイレに頻回にいく」といった状態(膀胱刺激症状)となります。

症状には個人差があります。鎮痛剤の内服薬で許容できることがほとんどですが、辛い場合には泌尿器科外来を受診してください。状態によっては、早めに尿管ステントを抜去することがあります。

8.他の治療方法の有無,比較(利害・得失)

①体外衝撃波砕石術

体 外 衝 撃 波 用 のベッドの上 に横 たわりレントゲンで結 石 に焦 点 をあわせながら特 殊 なクッションを腹 部もしくは背 部 に合 わせ衝 撃 波 をあて結 石 を割 る治 療 です。体の負担が少なく日帰り治療が可能ですが、1回で終わるのは結石の大きさが10mm程度までです。(もし結石の長径が20mmの場合、10mmの結石と比べて体積は8倍となるため、もはや体外衝撃波では割り切れません。)

④ 尿道から内視鏡を挿入し砕石する手術(経尿道的砕石術(TUL))

もともとある尿路に内視鏡を通して砕石します。経皮的手術と比べて負担が少ないメリットはありますが、砕ける結石の大きさに限度があり、およそ15mm程度までです。

また、今回の経皮的手術PNLとTULを同時に行うこともあります。複数回のTULにするか、PNL単独、PNLとTUL同時手術にするか、相談する必要があります。

③切石術(せっせきじゅつ)

腹部を切開し開腹して結石を摘出する手術です。最近では腎盂尿管移行部狭窄症という他の手術の際に同時に行うことがあっても、単独で行われることは非常にまれです。

監修者:阪口 和滋 医師

泌尿器がん・腹腔鏡手術・ロボット支援手術に豊富な経験を持ち、日々数多くの手術を執刀。

患者さんとご家族が安心して治療を選択できるよう、正確でわかりやすい情報提供を心がけています。