腎尿管全摘除の術式

※PDFは専門的な内容を含むため、診察時に丁寧にご説明いたします。

鏡視下腎尿管全摘除術

1.病名及び病状

腎盂癌 / 尿管癌 ( 左 / 右 )

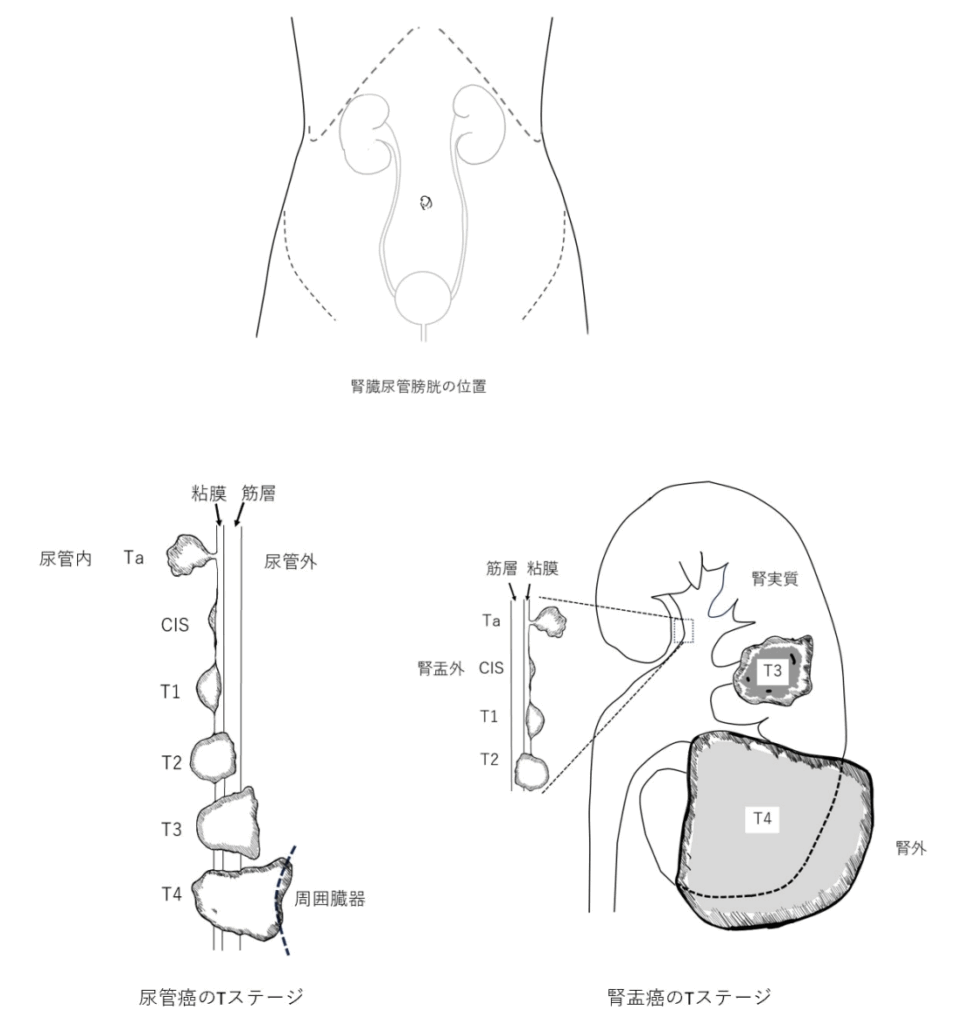

尿路のうち、腎臓で尿が集まる部分である「腎盂」、腎盂から膀胱までをつなぐ「尿管」をまとめて上部尿路といいます。各種画像検査や組織検査の結果、上部尿路に腫瘍を認め癌が疑われています。

2.治療・検査の必要性,それを受けなかった場合の予後・影響

腎盂癌、尿管癌の診断は、胃癌や大腸癌などの消化器癌と同様に内視鏡(尿管鏡)で腫瘍の一部を採取する生検を原則としています。腎盂癌、尿管癌の診断をより正確に行えることと、腎盂癌、尿管癌の治療の選択肢に組織採取が必要なことがあるからです。

しかし、尿管鏡検査は侵襲(体の負担)が大きく、 その割に正しく診断できないこともあり、患者さんそれぞれに対して尿管鏡検査の適応を考えて行っています。

すなわち、通常の尿検査で行うことができる細胞診検査でクラス4,クラス5の悪性所見がある場合、各種画像の検査結果で典型的な腎盂癌、尿管癌である場合、以前に膀胱癌の診断治療歴がある場合には尿管鏡検査を省略することがあります。

最終的には摘除することで腎盂癌、尿管癌の確定診断がなされますので、非常に稀ですが、摘除後の病理組織学的検査で悪性でなかったということもあります。

以上のように腎盂癌、尿管癌の診断は難しい上に、よく同じ尿路で頻度の高い膀胱癌と比較されることが多いですが、膀胱癌と比べて癌が進行していることが多いです。それは、腎盂癌、尿管癌は尿路の内側の粘膜から発生しますが、膀胱癌と比べて壁が薄く容易に壁の外まで広がる(浸潤)からです。

症状は早期ではほとんどなく、ほぼ血尿を契機にみつかりますが(最近では人間ドックや検診の普及により超音波検査で腎臓の異常を契機にみつかることもあります)、そのときにはすでに腎盂や尿管の外まで進行していることが少なくありません。

さらに、壁外へ浸潤しているかどうかの判断も画像検査や尿管鏡検査では限界があり、正確には手術によって摘除しないと進行度の正確な判断が困難です。

腎盂癌、尿管癌の主な治療は、手術治療と薬物治療です。(他に癌治療の要である放射線治療がありますが、通常進行している方で症状を緩和させる手段に使われます。)

腎盂癌、尿管癌は進行すると、周囲の臓器に浸潤、転移(血流やリンパの流れに乗って離れた臓器にがん細胞が移り生着増殖すること)を生じます。そのような場合には、根治は困難となります。

進行していない場合には、根治治療である手術治療が適応となります。ただし、手術治療の前に薬物治療を行う方法や、手術治療の後に薬物治療を行う方法(術前術後補助化学療法)もあります。両者は手術治療のオプションとして考えています。

腎盂癌、尿管癌に対する手術治療は、腎臓から尿管をまとめて全摘する方法である腎尿管全摘除術と、腎臓を温存する方法である、尿管鏡のレーザーを用いて腫瘍を焼灼する経尿道的レーザー焼灼術と、癌の部分だけを摘除する尿管部分切除術があります。

標準的な腎尿管全摘除術と比べて腎温存治療としての経尿道的レーザー焼灼術と尿管部分切除術の適応は早期にみつかった癌で粘膜にとどまっていること、癌の進行にかかわる悪性度が低いこと、癌が複数ではなく単発であること、癌の場所などの複数の厳しい条件を満たす必要があります。

そのため、実際には腎尿管全摘除術が行われることが多いです。

さらに手術のアプローチの方法として開腹手術、鏡視下手術、ロボット支援下手術に分かれます。癌が進行しリンパ節転移を生じている可能性がある場合にはリンパ節摘除を行うことがあります。リンパ節摘除を行う場合にはより広い範囲のリンパ節摘除が可能な開腹手術もしくはロボット支援下手術を勧めています。

腎盂尿管は上腹部から骨盤まで長い臓器のため、癌がどの位置に発生しているかによって摘除するリンパ節の領域も異なります。そのため、癌の場所により腹部のどの部位を開腹手術で行うかが決まります。

また、治療を選択されない場合には、癌の浸潤や転移により様々な症状が出現します。根治は不可能になり、命の危険につながります。

3.推奨する診療行為の内容

1)全身麻酔を行います。(硬膜外麻酔という背中に痛み止めのチューブを挿入する麻酔を併用することがあります。)

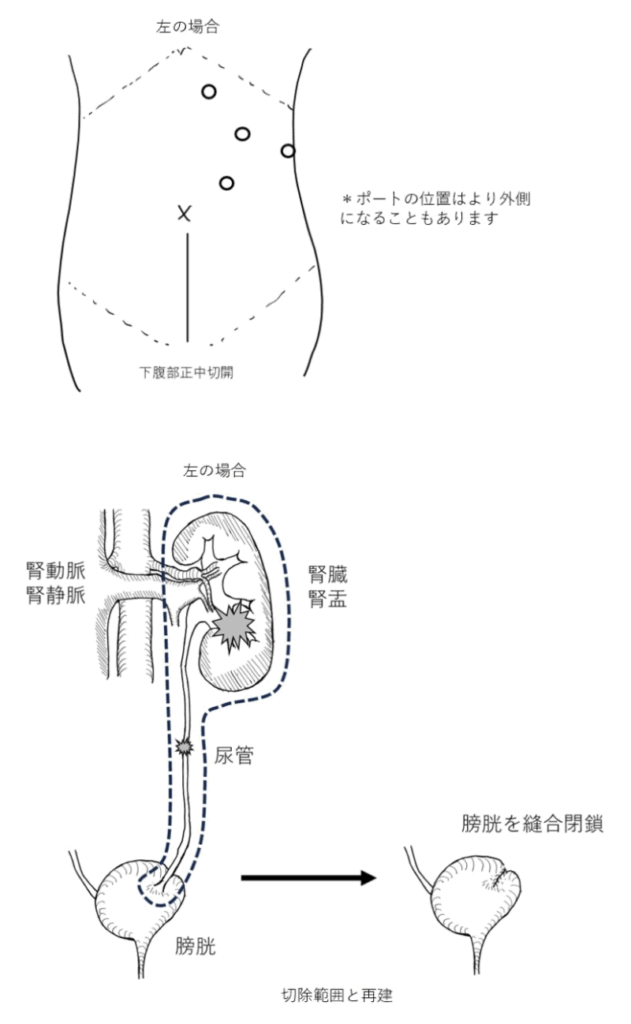

2)側腹部および下腹部を中心に4-6か所、10mm前後の穴(ポート)を開けて筒を留置し、腹部の臓器が存在する空間に二酸化炭素を送り膨らませ(気腹)、ポートに細長い手術器械を挿入して手術を行います。カメラの映像をモニターで見ながら手術を進めます。

3)腎臓は腎動脈、腎静脈とつながっており、それらを切断し腎臓が遊離します。腫瘍が大きい場合には周囲の臓器を合併切除することがあります。また、腎に隣接するリンパ節や副腎を合併切除することがあります。

4)下腹部に10cm前後の皮膚を切開します。尿管を膀胱から切り離して腎臓と尿管を体外に摘出します。尿管を摘除することで生じる膀胱の穴を縫合します。骨盤のリンパ節摘除を追加することがあります。

5)十分に止血を確認した後、ドレーン(細いチューブ)を切除した部位に留置します。創を縫合して手術を終えます。

手術時間は4-5時間前後と個人差があります。

術中、癌が周囲の臓器に浸潤し剥離が困難な場合、出血量が多い場合や他臓器損傷の危険や実際に生じた場合には開腹手術に切り替える可能性があります。

4.推奨する診療行為の一般的な経過・予定と注意事項

入院翌日に手術を行います。術後、翌日までベッドで安静にして頂きます。術翌日に歩行と飲水が可能となります。術後2日目に食事を再開します。術後3日目にドレーン、硬膜外麻酔のチューブを抜きます。術後1週間で尿の管を抜きます。その後数日で退院の相談となります。

退院後はおよそ4週間後に外来を受診し、摘出した検体の病理組織学的検査の結果をお伝えします。

5.推奨する診療行為の期待される効果,実績

転移のない上部尿路癌であれば、手術治療によって根治が期待できます。進行度によって再発率が変わります

(5年生存率は ステージⅠ期(Ta-T1) 92.1-97.8%、ステージⅡ期(T2) 74.7-84.1%、ステージⅢ期(T3) 54.0-56.3%、ステージⅣ期(T4) 0-12.2%と報告されています)。

手術してリンパ節転移がわかることがあります。その場合には、再発率が高率のため追加治療として薬物治療を勧めます(術後補助療法)。(リンパ節転移陽性の場合、術後3年でおよそ60%が再発しますが、術後補助化学療法を行うことで45%まで減らすことができます。)

すると止血が困難なことがあります。手術中に出血により心臓に負担がかかるような状態になった場合には、安全

参考文献:日本泌尿器科学会編 腎盂・尿管癌診療ガイドライン 2014年版、2023年度版

Li CC, Chang TH, Wu WJ, et al. Significant predictive factors for prognosis of primary upper urinary tract cancer after radical

nephroureterectomy in Taiwanese patients.

EurUrol.2008;54:1127-34.

Birtle A, Johnson M, Chester J, et al. Adjuvant chemotherapy in upper tract urothelial carcinoma(the POUT trial):a phase 3,open-label, randomised controlled trial. Lancet.2020;395:1268-1277.

6.予想される合併症・偶発症・その他の危険性

1)出血

腎臓は体内でも血流の豊富な臓器です。腎動脈、腎静脈と太い血管の処理を行います。そのため、一度出血を考えて輸血をすることがあります(輸血施行率はおよそ10%と報告されています)。

止血が困難な場合には、開腹手術に切り替える可能性があります。自己血を貯血して手術に臨む場合もあります。また、出血は手術中に生じることがほとんどですが、手術中に周囲の臓器への浸潤を認める場合や、肝硬変や血液疾患などの併存疾患がある場合、血液をサラサラにする薬を内服し出血が止まりづらい場合には、術後に周囲の組織からの出血(後出血)を認め追加治療が必要な可能性があります。

参考文献:Alessandro Viccia, Alessandro Anonelli, Simone Francavilla, et al. Robotic versus other nephroureterectomy techniques: a systematic review and meta-analysis of over 87,000 cases.World J Urol.2020;38(4):845-52.

2)感染症

手術の皮膚の創や腎臓があった部位や骨盤に感染を生じることです(約3.5%の発生率です。)。術中術後に抗生剤を使用し予防に努めており治療に難渋することは通常ありません。

糖尿病を伴っていたり、高齢で免疫力が低下している場合、腎臓に膿がもともと貯留している場合や尿中に細菌が潜んでいる場合には感染症のリスクが高くなります。発熱が続き退院が延期となることがあります。手術した部位に膿が貯まる場合にはチューブを挿入したり、再度開腹手術が必要なことがあります。

参考文献:Kamihira O, Hattori R, Yamaguchi A, et al. Laparoscopic radical nephroureterectomy:a multicenter analysis in Japan. Eur Urol.2009;55:1397-1409.

3)リンパ瘻(ろう)、リンパ嚢腫、リンパ浮腫

大動脈や骨盤内のリンパ節を摘除することでリンパ液が手術した部位にたまることがあります。リンパ液は自然と吸収されますが、稀に長引くことがあります。

文献によると、リンパ嚢穿刺、リンパ管結紮術、リンパ嚢腫開窓術を必要とする例は通常は稀ですが、広範にリンパ節を摘除した場合に、治療介入が必要になる例は 5%程度です。

参考文献:Frey MK, Ward NM, Caputo TA,et al. Lymphatic ascites following pelvic and paraaortic lymphadenectomy procedures for gynecologic malignancies. Gynecol Oncol.2012;125(1): 48-53.

4)腎機能の低下

腎臓を摘出するため避けられない合併症です。腎機能の低下の程度には個人差がありますが、生来健康な方では腎移植のドナーとなり腎を摘出される方もいるくらいなので、その腎機能低下の程度は軽いことが多いです。

そのため、片側の腎臓になったために腎機能が増悪し、厳格な水分制限や食事の制限、透析治療が必要になることは稀です。

ただし、持病に糖尿病や高血圧など、残る腎臓に負担がかかりやすい病気を患っている場合や、術後にそのような病気を発症してしまった場合には、腎機能障害が徐々に増悪し将来的に透析治療が必要な場合もありえます。

参考文献:Okuyama Y, Hatakeyama S, Tabata R, et al. Impact of nephroureterectomy on postoperative renal function in upper tract urothelial carcinoma: A multicenter retrospective study.Int J Urol.2023;30(8):649-657

5)尿瘻(ろう)、膀胱縫合部縫合不全

尿管と膀胱を切り離し、残る膀胱を縫合して閉じますが、その傷はおよそ1週間で塞がります。それまでは尿が閉じた膀胱から外に漏れることがあります。これを尿瘻といいます。膀胱に尿がたまって膨らまないようにするために1週間尿の管(カテーテル)を膀胱まで留置します。

糖尿病や栄養状態がよくない場合、膀胱周囲に感染などの炎症が生じる場合などでは、傷の治りが遅いためカテーテルを1週間以上留置する可能性があります。

文献による報告では、尿瘻が起きる確率は0.3%程度です。

参考文献:Kamihira O, Hattori R, Yamaguchi A, et al. Laparoscopic radical nephroureterectomy:a multicenter analysis in Japan. Eur Urol.2009;55:1397-1409.

6)腸閉塞

手術後に腸管の癒着や麻痺、浮腫が原因で腸の動きが悪くなることがあります。腸閉塞といいます。多くの方は絶食にして腸を休めることで自然に良くなりますが、続く場合は鼻から胃・腸管までチューブを留置する処置や手術が必要になることもあります。

文献による報告では、1.3%程度で生じます。

参考文献:Kamihira O, Hattori R, Yamaguchi A, et al. Laparoscopic radical nephroureterectomy:a multicenter analysis in Japan. Eur Urol.2009;55:1397-1409.

7)周囲臓器の損傷

腎は左右によって隣り合う臓器が異なります。右腎であれば肝臓、十二指腸、上行結腸、下大静脈、右副腎、左腎であれば脾臓、膵臓、下行結腸、左副腎、大動脈です。癌の進行度(周囲への拡がりの具合)や手術の操作などによりやむを得ず周囲の臓器に損傷をきたすことがあります。

骨盤内には直腸や腸骨血管、女性であれば子宮、膣があります。損傷した場合には、損傷が小さければ損傷部位を修復して経過をみますが、損傷が大きい場合にはその臓器の摘除が必要な可能性や大腸であれば人工肛門という便の出口を腹部に作る手術が必要な場合があります。

その際には開腹手術に移行する可能性があります。また損傷が手術中にははっきりせず、術後数日と時間が経過してからわかることもあります。

文献による報告では、血管損傷2.9%、他臓器損傷は1.7%程度です。

参考文献:日本泌尿器内視鏡・ロボティクス学会編 泌尿器科腹腔鏡手術ガイドライン 2014年版、2020年版

7.合併症・副作用等が生じた場合の対処方法

今回の手術後、順調な経過で退院された場合には、特に注意することはありませんが、術後1カ月程は腸の動きが完全には回復せず、下痢や便秘を生じることがよくあります。

また、腎機能の低下により食事内容に注意が必要な場合があり、落ち着いた段階で入院中もしくは外来で栄養相談を受けていただくことがあります。

また、退院後しばらく経過してから発熱が生じることがあります。38℃以上の発熱が2,3日続く場合には外来予約前でも遠慮せず泌尿器科外来へ連絡のうえ受診してください。再入院することもあります。

8.他の治療方法の有無,比較(利害・得失)

①開腹手術

開腹手術は腹部の1か所に大きな縦の切開、もしくは側腹部と下腹部におよそ10cm程の2か所の皮膚切開を行い開腹する方法です。

●開腹手術との違い、利点と欠点

開腹手術は腹部の1か所に大きな縦の切開、もしくは側腹部と下腹部におよそ10cm程の2か所の皮膚切開を開腹手術と比べた鏡視下手術の利点は、肉眼で見るより視野が拡大され、細かい手術操作を行うことができることです。

そのため、少ない出血で手術を行うことができます。また、開腹手術と比べると腹部の傷が小さくなり、術後の疼痛が緩和されます。早期のリハビリを行うことができます。

開腹手術と比べた鏡視下手術の欠点は、細かい手術操作のため、手術時間が開腹手術より長くなることです。

出血があったとき、比較的小量の出血でも視野が得られにくくなります。周囲の臓器への浸潤がある場合には手術器具の制限があり手術の続行が困難となることがあります。

②ロボット支援下手術

ポートを作成するところまでは同じです。カメラや手術道具を医療用ロボットに接続し、そのロボットを操作することで行う方法です。

鏡視下手術の内容と同様の手技が可能です。準備に時間が要することがあります。鏡視下手術では困難な広い範囲のリンパ節の摘除が必要な場合や周囲の臓器まで癌が広がっている場合に最適な方法と考えられています。

③腎温存療法 経尿道的レーザー焼灼術

癌が1cm 以下と小さく、単発で、悪性度が低い場合には、尿管鏡のレーザーを用いて癌を焼灼する方法があります。

メリットは体の負担が少なく、腎臓を温存することができることです。

デメリットは正確な進行度の診断ができないこと、再発率が65%と高く、進行することもあり、レーザーで安全に確実に腫瘍を焼灼することができる場合に限り選択肢となります。

参考文献:日本泌尿器科学会編 腎盂尿管癌診療ガイドライン 2023年版

欧州泌尿器科学会 ガイドライン 上部尿路癌 2023年版

④腎温存療法 尿管部分切除術-尿路再建術

経尿道的レーザー焼灼術と適応は同様ですが、腫瘍が膀胱に近い場合には、レーザーで焼灼が困難な場合でも尿管の腫瘍の部分だけを摘除し、残った尿管を膀胱につなぎ合わせる術式が選択肢となります。

癌が膀胱から遠い場合には、尿管の癌の部分だけを摘出して尿管同士をつなぐ方法もありますが、尿管同士が届かないことが多く、届いてもつなぎ合わせた部分が高率に狭くなるため勧められません。

そのため、癌が腎臓に近い場合には癌を摘出して、腸管を尿管と膀胱の間に挟む方法(小腸換置法)を行うことがあります。通常、片側の腎しかない場合には腎臓を摘出することで透析治療が必要になりますが、透析治療の導入および継続ができない場合にはこの方法が選択肢となります。

参考文献:Seisen T, Nison L, Remzi M, et al.Oncologic Outcomes of Kidney Sparing Surgery versus Radical Nephroureterectomy for the Elective Treatment of Clinically Organ Confined Upper Tract Urothelial Carcinoma of the Distal Ureter. J Urol.2016;195:1354-1361.

⑤薬物療法

周囲の臓器に広がり手術では摘除が困難な場合やすでに肺や骨などに転移を生じている場合には薬物療法が第一選択となります。薬物治療が奏功し、転移が消失することでもともとあった上部尿路癌を摘出することがあります。

また、手術治療の前後で補助的に薬物治療を勧めることがあります。

⑥放射線療法

進行した上部尿路癌で手術が困難な場合は、血尿や痛みが出現することがあります。放射線治療はそのような症状を緩和させるための選択肢となります。

また、癌の進行度ではなく、全身状態から手術治療が適さない場合には次善の策として提示することがありますが、手術と比べて根治性が確立されておらず標準的ではありません。

監修者:阪口 和滋 医師

泌尿器がん・腹腔鏡手術・ロボット支援手術に豊富な経験を持ち、日々数多くの手術を執刀。

患者さんとご家族が安心して治療を選択できるよう、正確でわかりやすい情報提供を心がけています。