腎摘除の術式

※PDFは専門的な内容を含むため、診察時に丁寧にご説明いたします。

鏡視下腎摘除術 説明書

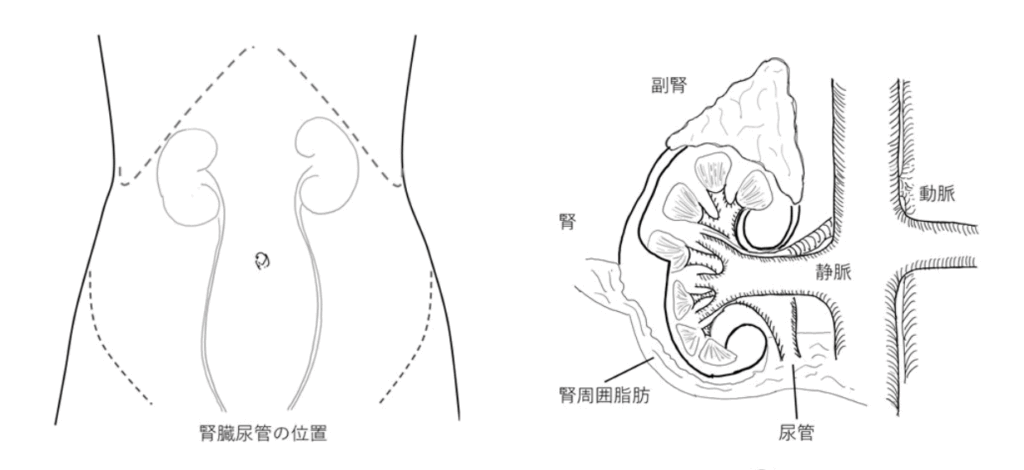

1.病名及び病状

腎腫瘍 ( 左 / 右 )

各種画像検査の結果、腎腫瘍を認め腎癌が疑われています。

2.治療・検査の必要性,それを受けなかった場合の予後・影響

腎癌の診断は最終的には手術により摘除された腫瘍の顕微鏡的検査(病理組織学的検査)で行われますので、 結果的に腎癌ではなく良性腫瘍や腎膿瘍(腎臓の膿)などと診断されることがあります。

そのため、手術前に腎癌の確定診断を得るために腫瘍の一部を採取する方法(生検)を行わないのか、という疑問が生じると思いますが、生検は出血や播種(はしゅ)(一部採取することで癌細胞が散らばること)のリスクを伴い、また画像検査の精度が非常に高いため、省略されることが一般的です。

例外として、すでに転移(血流やリンパの流れに乗って離れた臓器に癌細胞が移り生着増殖すること)のある場合や、手術ではなく積極的に経過観察する場合に生検が行われることがあります。

腎癌の主な治療は、手術治療と薬物治療です。(他に凍結療法や放射線治療がありますが、組織診断ができないデメリットがあり、再発した腎癌や家族性腎癌、両側多発性腎癌などの特殊な状況によって勧められることがありますが多くはありません。)

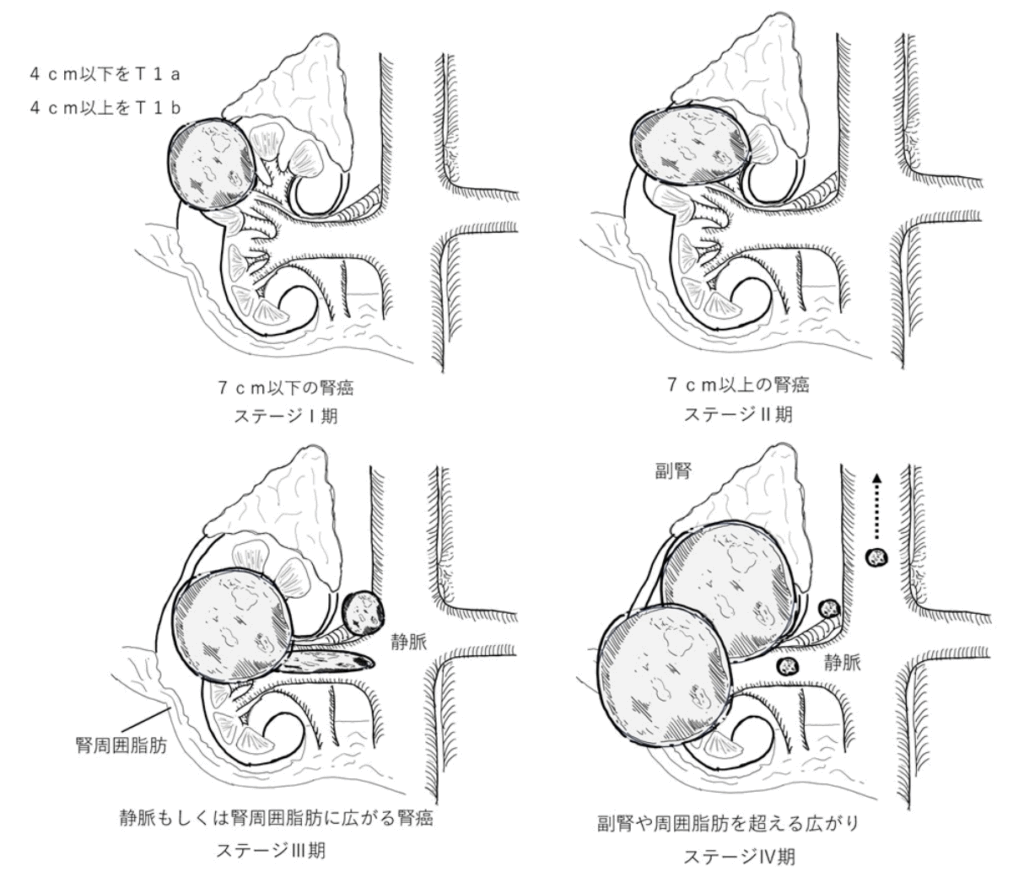

腎癌の進行度によってどちらの治療が望ましいか異なります。腎癌は進行すると腎臓におさまらず周囲の臓器に浸潤(癌細胞が直接臓器を蝕んでいくこと)したり、転移を生じます。腎癌が腎臓におさまっている場合には手術治療による根治的治療を選択することができます。

(進行し転移を生じると根治が困難となります。ただし、転移がある場合でも、手術で摘除することで症状を緩和する効果や、炎症を抑える効果、正確な病理診断を行うことができるなどのメリットがある場合には手術治療の適応となります。その後、全身治療としての薬物治療を行います。)

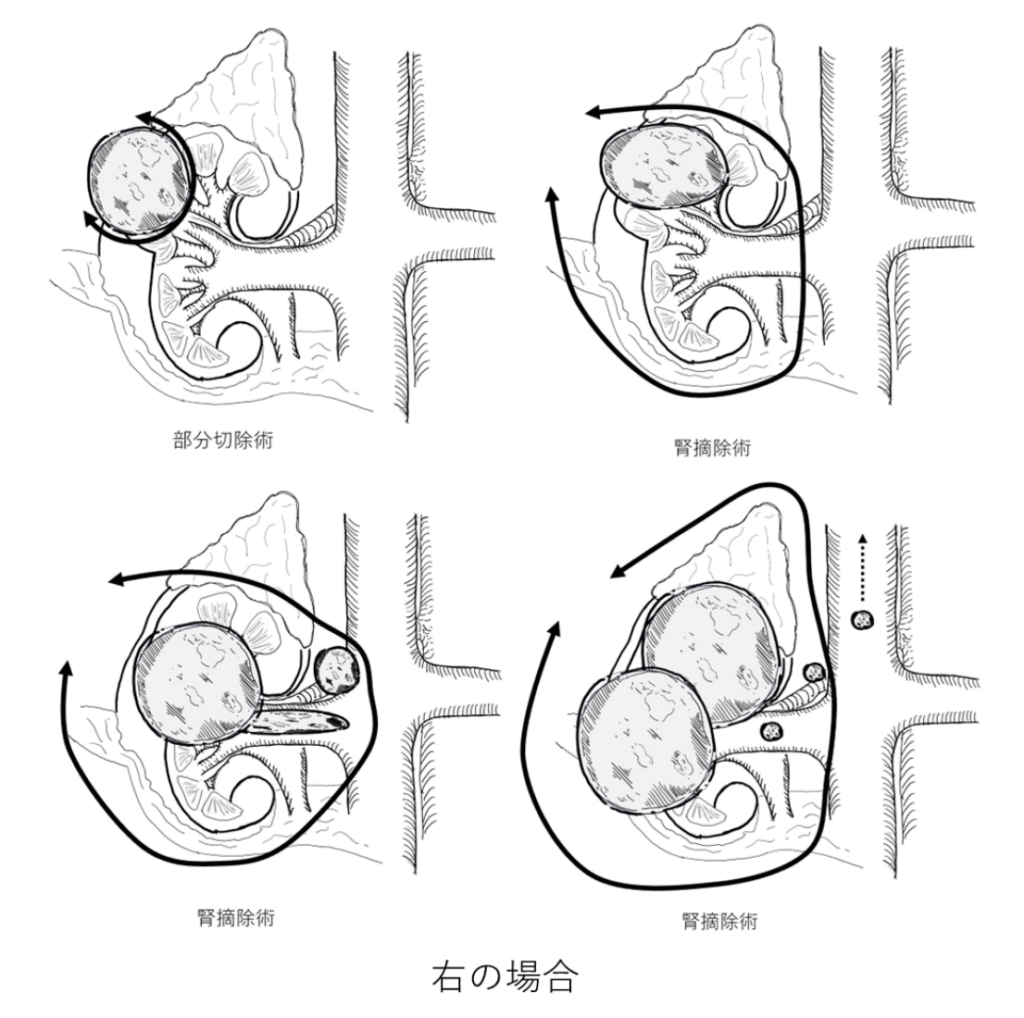

腎癌に対する手術治療は腫瘍も含めて腎臓を全摘する方法である腎摘除術と腫瘍の部分だけを摘除する部分切除術の方法に分けられます。

腫瘍が4cm以下の場合には部分切除術が推奨されていますが、部分切除術は一般的に腎摘除術よりも手術操作が煩雑になり難易度が高いため、腫瘍が小さくても腫瘍の場所や全身状態からは腎摘除術を勧めることがあり、患者さん個別に適応を考え相談する必要があります。

さらに手術のアプローチの方法として鏡視下手術、ロボット支援手術、開腹手術に分かれます。腫瘍の大きさ、部位、個数といった腫瘍の要素と、年齢や腎機能、併存疾患含めた全身状態の患者さん固有の要素を総合的に判断しどの術式が最適か判断することになります。

また、治療を選択されない場合には、癌が浸潤、転移により様々な症状が出現します。根治は不可能になり、命の危険につながります。

3.推奨する診療行為の内容

1)全身麻酔を行います。(硬膜外麻酔という背中に痛み止めのチューブを挿入する麻酔を併用ことがあります。)

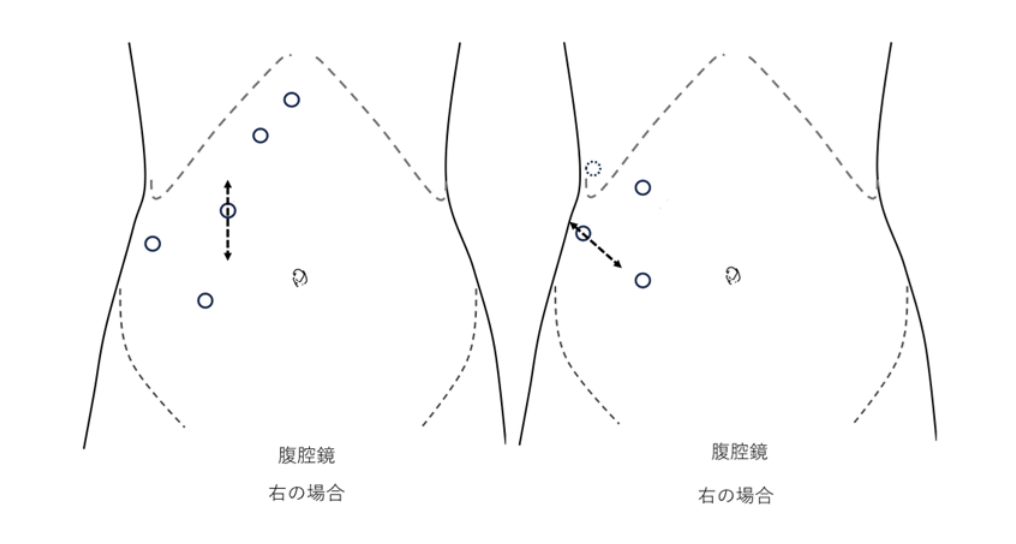

2)上腹部から側腹部にかけて10mm程のポートと呼ばれる孔を作成します。ポートからカメラと手術器具を挿入します。カメラの映像をモニターで見ながら手術をすすめます。

3)腎臓は腎動脈、腎静脈、尿管とつながっており、それらを切断し腎臓が遊離され摘除します。腫瘍が大きい場合には周囲の臓器を合併切除することがあります。また、腎臓の周囲にあるリンパ節や副腎を合併切除することがあります。

4)十分に止血を確認した後、ポートの創を7-10cmほど切開し大きくして腎臓を体外へ摘出します。創を縫合して手術を終えます。ドレーン(細いチューブ)を切除した部位に留置することがあります。

手術時間は 2-5時間までと個人差があります。

術中、癌が周囲の臓器に浸潤し剥離が困難な場合、出血量が多い場合や他臓器損傷の危険や実際に生じた場合には開腹手術に切り替える可能性があります。

4.推奨する診療行為の一般的な経過・予定と注意事項

入院翌日に手術を行います。術後、翌日までベッドで安静にして頂きます。術翌日に歩行と飲水が可能となります。術後2日目に食事を再開します。歩行が可能であれば尿の管を抜きます。術後3日目にドレーン、硬膜外麻酔のチューブを抜きます。術後1週間前後で退院を相談します。

退院後はおよそ4週間後に外来を受診し、摘出した検体の病理組織学的検査の結果をお伝えします。

5.推奨する診療行為の期待される効果,実績

転移のない腎癌であれば、手術治療によって根治が期待できます。進行度によって再発率が変わります。癌が腎におさまっている場合はⅠ期、Ⅱ期で5年生存率はそれぞれ 96.7%、86.8%で、癌が腎から周囲に広がりつつある時期であるⅢ期や、すでに転移のあるⅣ期では5年生存率はそれぞれ 75.2%、17.2%と報告されています。

転移のある腎癌の場合には、根治は難しく薬物治療が中心となりますが、場合によっては手術治療を併用することで、長期にわたり腫瘍の進行を抑えることができます。

参考文献:全国がん罹患モニタリング集計 2009-2011 年生存率報告(国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター, 2020)、独立行政法人国立がん研究センターがん研究開発費「地域がん登録精度向上と活用に関する研究」平成 22 年度報告書

6.予想される合併症・偶発症・その他の危険性

1)出血

腎臓は内臓の中でも血流の豊富な臓器です。腎動脈、腎静脈と太い血管の処理を行います。そのため、一度出血すると止血が困難なことがあります。止血のために開腹手術に切り替える可能性があります。手術中に出血により心臓に負担がかかるような状態になった場合には、安全を考えて輸血をすることがあります。自己血を貯血して手術に臨む場合もあります。

また、出血は手術中に生じることがほとんどですが、手術中に周囲の臓器への浸潤を認める場合や、肝硬変や血液疾患などの併存疾患、血液をサラサラにする薬を内服し出血が止まりづらい場合には、術後に周囲の組織からの出血(後出血)を認め追加治療が必要な可能性があります。文献による報告では、150ml 以下の出血量です。

参考文献:Fabio Crocerossa, Umberto Carbonara, Francesco Cantiello, et al. Robot-assisted Radical Nephrectomy: A Systematic Review and Meta-analysis of Comparative Studies. Eur Urol.2021;80:428-439.

2)感染症

手術の皮膚の創や腎臓があった部位に感染を生じることです。術中術後に抗生剤を使用し予防に努めており治療に難渋することは通常ありません。

糖尿病を伴っていたり、高齢で免疫力が低下している場合、腎臓に膿がもともと貯留している場合には感染症のリスクが高くなります。発熱が続き退院が延期となることがあります。腎臓があった部位に膿が貯まる場合にはチューブを挿入したり、再度開腹手術が必要なことがあります。報告では1%以下の発生率です。

参考文献:Nikolaos Pyrgidis, Gerald Bastian Schulz, Christian Stief, et al. Surgical Trends and Complications in Partial and Radical Nephrectomy: Results from the GRAND Study. Cancers (Basel). 2024;16(1):97.

3)リンパ瘻(ろう)

腎動脈や腎静脈を剥離するために、周囲の豊富なリンパ組織からリンパ液が手術した部位にたまることがあります。リンパ節を摘除する場合にはさらに発生率や量も増えます。リンパ液は自然と吸収されますが、稀に長引くことがあります。文献より追加治療である、リンパ嚢穿刺、リンパ管結紮術、リンパ嚢腫開窓術を必要とする例は1%以下と報告されています。

参考文献:Leibovitch I, Mor Y, Golomb J, Ramon J, et al. The diagnosis and management of postoperative chylous ascites. J Urol.2002;167(2 Pt 1):449-57.

4)腎機能の低下

腎臓を摘出するため避けられない合併症です。腎機能の低下の程度には個人差がありますが、生来健康な方では腎移植のドナーとなり腎を摘出される方もいるくらいなので、その腎機能低下の程度は軽いことが多いです。

そのため、片側の腎臓になったために腎機能が増悪し、厳格な水分制限や食事の制限、透析治療が必要なことは稀です。ただし、もともと糖尿病や高血圧など、残る腎臓に負担がかかりやすい病気を患っている場合や、術後にそのような病気を発症してしまった場合には、腎機能が徐々に増悪し将来的に透析治療が必要な場合もありえます。

文献による報告では、根治的腎摘後に透析等の腎代替療法が必要となる可能性は1-2%です。

参考文献:Yokoyama M, Fujii Y, Takeshita H, et al. Renal function after radical nephrectomy: development and validation of predictive models in Japanese patients. Int J Urol.2014;21(3):238-42.

5)腸閉塞

手術後に腸閉塞という状態が生じる可能性があります。これは、腸管の癒着、麻痺および浮腫が原因で腸の動きが悪くなる状態です。多くの方は絶食にして腸を休めることで自然に良くなりますが、続く場合は鼻から胃・腸管までチューブを留置する処置や手術が必要になることもあります。

文献による報告では、約2%の頻度です。

参考文献:Nikolaos Pyrgidis, Gerald Bastian Schulz, Christian Stief. Surgical Trends and Complications in Partial and Radical Nephrectomy: Results from the GRAND Study. Cancers (Basel). 2024;16(1):97.

6)腎周囲の臓器の損傷

腎は左右によって隣り合う臓器が異なります。右腎であれば肝臓、十二指腸、上行結腸、下大静脈、右副腎、左腎であれば脾臓、膵臓、下行結腸、左副腎、大動脈です。癌の進行度(周囲への拡がりの具合)や手術の操作などによりやむを得ず周囲の臓器に損傷をきたすことがあります。

損傷した場合には、損傷が小さければ損傷部位を修復して経過をみますが、損傷が大きい場合にはその臓器の摘除が必要な可能性や大腸であれば人工肛門という便の出口を腹部に作る手術が必要な場合があります。開腹手術に切り替える可能性があります。

また損傷が手術中にははっきりせず、術後数日と時間が経過してからわかることもあります。文献によると、発生率は1-2%と報告されています。

参考文献:Kondo Y, Ichikawa T, Ito N, et al. Survey on complications in laparoscopic radical nephrectomy in Japan. Jpn J Endourol ESWL.2005;18:92-96.

7.合併症・副作用等が生じた場合の対処方法

今回の手術後、順調な経過で退院された場合には、特に注意することはありませんが、術後1か月程は腸の動きが完全には回復せず、下痢や便秘を生じることがよくあります。

また、腎機能の低下により食事内容に注意が必要な場合があり、落ち着いた段階で入院中もしくは外来で栄養相談を受けていただくことがあります。また、退院後しばらく経過してから発熱が生じることがあります。38℃以上の発熱が2,3日続く場合には外来予約前でも遠慮せず泌尿器科外来へ連絡のうえ受診してください。再入院することもあります。

8.他の治療方法の有無,比較(利害・得失)

①開腹手術

上腹部もしくは側腹部におよそ10cm程の皮膚切開を行い開腹する方法です

●開腹手術との違い、利点と欠点

開腹手術と比べた鏡視下手術の利点は、肉眼で見るより視野が拡大され、細かい手術操作を行うことができます。そのため、少ない出血で手術を行うことができます。

また、開腹手術と比べると腹部の傷が小さくなり、術後の疼痛が緩和されます。早期のリハビリを行うことができます。

開腹手術と比べた鏡視下手術の欠点は、細かい手術操作のため、手術時間が開腹手術より長くなることです。

出血があったとき、比較的小量の出血でも視野が得られにくくなります。周囲の臓器への浸潤がある場合には手術器具の制限があり手術の続行が困難となることがあります。

②ロボット支援下手術

ポートを作成するところまでは同じです。カメラや手術道具を医療用ロボットに接続し、そのロボットを操作することで行う方法です。鏡視下手術の内容と同様の手技が可能です。準備に時間が要することがあります。

鏡視下手術では困難な周囲の臓器まで癌が広がっている場合に最適な方法と考えられています。

③部分切除術

4cm以下の腎癌の場合には、第一選択となる手術治療です。腫瘍の部分だけを摘除するため、腎摘除術と比べて腎機能を温存できることがメリットです。創も小さくすむことが多いです。

デメリットは、腫瘍の場所によっては部分切除が難しく、出血、尿の漏れなどの合併症の発生が高くなります。そのため、4cm以下の腎癌でも安全を優先し腎摘除術を勧めることがあります。

④凍結療法

3-4cm以下の腎癌で適応となります。組織診断ができないデメリットがありますが、再発した腎癌や家族性腎癌、両側多発性腎癌などの特殊な状況によっては勧められることがあります。

手術治療と比べると再発率が高いと報告されています。局所再発率は T1a 腫瘍の場合7.7%で、T1b 腫瘍の場合では 34.5%と報告があります。

参考文献:Pickersgill, N.A., et al. Ten-Year Experience with Percutaneous Cryoablation of Renal Tumors: Tumor Size Predicts Disease Progression. J Endourol, 2020. 34: 1211.

⑤薬物療法

腎癌が周囲の臓器に広がり、手術では摘除が困難な場合やすでに肺や骨などに転移を生じている場合には薬物療法が第一選択となります。薬物治療が奏功し、転移が消失することでもともとあった腎癌を摘出することがあります。

⑥放射線療法

進行した腎癌で手術が困難な場合は、血尿や痛みが出現することがあります。そのような症状を緩和させるための選択肢となります。進行した腎癌ではないものの手術や凍結療法ができない場合には次善の策として提示することがありますが、手術と比べて根治性が確立されておらず標準的ではありません。

監修者:阪口 和滋 医師

泌尿器がん・腹腔鏡手術・ロボット支援手術に豊富な経験を持ち、日々数多くの手術を執刀。

患者さんとご家族が安心して治療を選択できるよう、正確でわかりやすい情報提供を心がけています。