副腎摘除の術式

※PDFは専門的な内容を含むため、診察時に丁寧にご説明いたします。

鏡視下副腎摘除術 説明書

1.病名及び病状

副腎腫瘍 ( 左 / 右 )

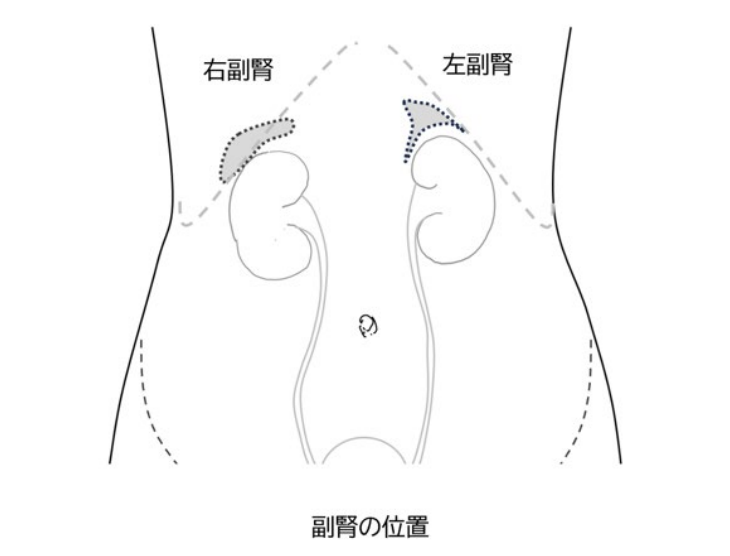

副腎は左右の腎臓の頭側にある数 cm の平たい臓器です。副腎は血圧や血糖値を調整する物質(ホルモン)であるステロイドホルモンやカテコラミン、および性ホルモンを産生しています。画像検査の結果、副腎に腫瘍を認めます。

2.治療・検査の必要性,それを受けなかった場合の予後・影響

副腎に生じる腫瘍には副腎に似てホルモンを産生する腫瘍(機能性腫瘍)とホルモンを産生しない腫瘍(非機能性腫瘍)に分かれます。機能性副腎腫瘍には、クッシング症候群、サブクリニカルクッシング症候群、原発性アルドステロン症、褐色細胞腫が主な疾患です。機能性腫瘍から産生されるホルモンは異常に分泌されることで発汗、疲労感、頭痛といった症状を認めたり、高血圧や高血糖などの状態になります。そのため、機能性腫瘍は治療適応となります。

また他の分類として良性腫瘍と悪性腫瘍(副腎癌や褐色細胞腫)に分かれます。副腎癌の判断は困難なことが多いですが、大きさが4cmを超える場合には発生率が高まるため治療適応と考えられています。文献によると、副腎癌の頻度は4cm以下で0%、4-6cmで2.9%、6cm以上で13.6%と報告されています。また、近年は褐色細胞腫はすべて悪性に属すると定義されており、治療の適応となります。

機能性腫瘍の治療は薬物治療として降圧剤やホルモンを抑える薬が選択されますが、根本的な解決は手術治療となります。非機能性腫瘍の場合には悪性疾患が疑われる場合や否定できない場合には手術治療が勧められます。また、頻度は少ないですが、他臓器癌(肺癌や大腸癌や乳癌など)の副腎転移(離れた臓器に移り生着増殖すること)を認める場合、原発癌の診療科の主治医と相談のうえ、手術治療が勧められることがあります。

非機能性腫瘍について、摘除した腫瘍の顕微鏡的検査(病理組織学的検査)で最終診断が行われますので、結果的に副腎癌ではなく良性腫瘍と診断されることがあります。副腎腫瘍の生検(皮膚から細い針を刺入し一部組織を採取すること)は腫瘍の大きさによりますが場所的に困難なことが多く、腫瘍播種(一部採取することでがん細胞が散らばること)のリスクを伴い、生検は省略されることがー般的です。例外として、非常に大きい場合、癌ですでに転移している場合、手術自体のリスクが非常に高い場合、 手術ではなく積極的に経過観察する場合に生検が行われることがあります。

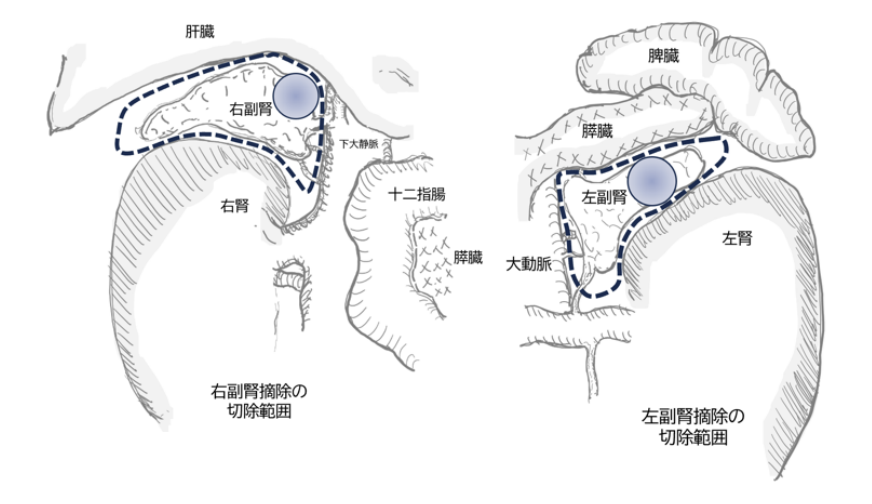

副腎腫瘍に対する手術治療は、腫瘍のある側の副腎を腫瘍とともに全摘する、副腎摘除術が一般的です。

ただし、原発性アルドステロン症は腫瘍が小さいことが多く、腫瘍の部分だけを摘除する副腎部分切除術を行うこともあります。また、以前に反対側の副腎を摘除して残る副腎に腫瘍が発生した場合には、全摘することで体内から副腎のホルモンが作られなくなりますので、可能な限り部分切除術で正常な副腎を温存するように心がけています。

手術のアプローチの方法として開腹手術、鏡視下手術、ロボット支援下手術に分かれます。機能性副腎腫瘍の場合には、創の小さい鏡視下手術、ロボット支援下手術が勧められます。副腎癌が疑われ周囲の臓器に広がっている可能性が高い場合には、鏡視下手術では難しく、開腹手術、ロボット支援下手術勧められます。開腹手術は、腫瘍が肝臓、膵臓、大血管、大腸などの複数の臓器に広範囲に広がっていて合併切除が必要な場合に選択されます。

また、手術治療を選択されない場合には、機能性副腎腫瘍であれば薬剤によるホルモンや症状のコントロールを行います。副腎癌の場合には、手術治療以外の根治は期待が難しいため、癌の進行に伴い周囲の臓器に広がり、転移することで様々な症状が出現します。根治は不可能になり、命の危険につながります。

参考文献:Vural V, Kiling EM, Saridemir D, et al. Association between Tumor Size and Malignancy Risk in Hormonally Inactive Adrenal Incidentalomas. Cureus.2020;12(1):e6574.

3.推奨する診療行為の内容

1)全身麻酔を行います。(硬膜外麻酔という背中に痛み止めのチューブを挿入する麻酔を併用することがあります。)

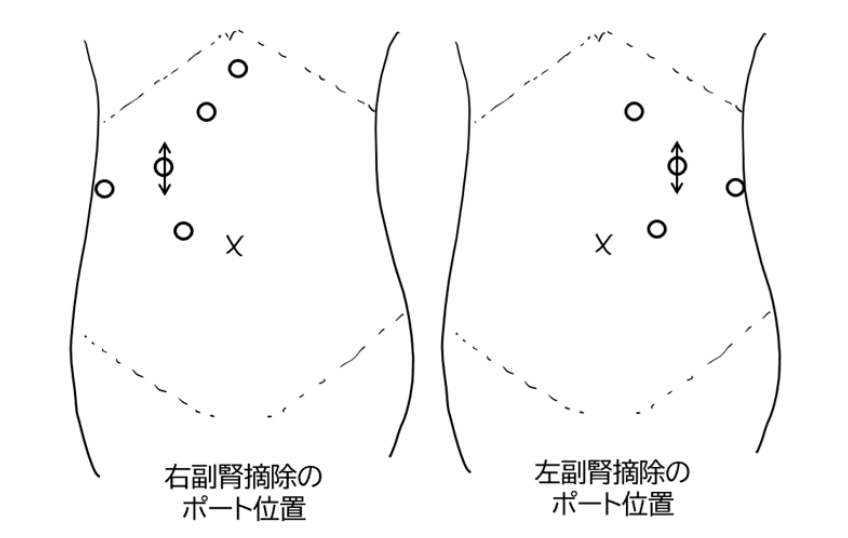

2)側腹部を中心に4-6か所、10mm前後の穴(ポート)を開けて筒を留置し、腹部の臓器が存在する空間に二酸化炭素を送り膨らませ(気腹)、ポートに細長い手術器械を挿入して手術を行います。カメラの映像をモニターで見ながら手術を進めます。

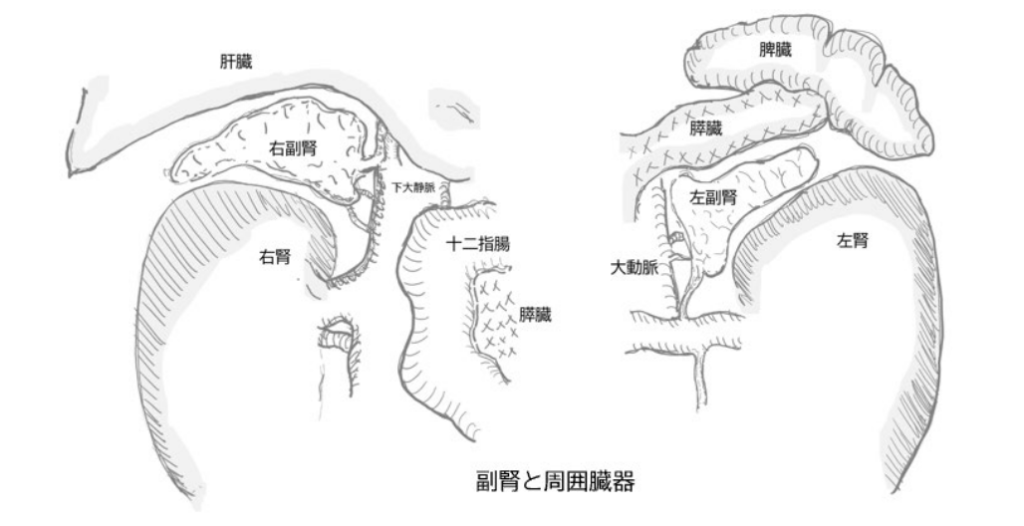

3)副腎は、右は肝臓、下大静脈と腎臓に、左は膵臓、脾臓、大動脈と腎臓に囲まれています。それらから離して副腎を栄養している血管を切断し遊離されます。

4)十分に止血を確認した後、ポートの一つを数cm広げて、副腎を腫瘍とともに体外へ取り出します。創を縫合して手術を終えます。(ドレーンという細いチューブを切除した部位に留置することがあります。)

手術時間は2時間前後です。

術中、周囲の臓器との癒着が高度な場合、出血量が多い場合や他臓器損傷の危険や実際に生じた場合には術創を大きく切開して開腹手術に切り替える可能性があります。

4.推奨する診療行為の一般的な経過・予定と注意事項

入院翌日に手術を行います。術後、翌日までベッドで安静にして頂きます。術翌日に歩行と飲水が可能となります。術後2日目に食事を再開します。歩行が可能であれば尿の管を抜きます。術後3日目にドレーン、硬膜外麻酔のチューブを抜きます。その後数日で退院の相談となります。腫瘍が分泌していたホルモンの値を計測するために入院期間を延長することがあります。また、機能性腫瘍の場合、血圧を下げる薬を引き続き内服する可能性があります。

褐色細胞腫の手術を受けられる場合には、術後低血圧、低血糖が問題となることがあり、集中治療室で過ごします。全身状態が安定したら一般病室に戻ります。

退院後はおよそ4週間後に外来を受診し、摘出した検体の病理組織学的検査の結果をお伝えします。

5.推奨する診療行為の期待される効果,実績

副腎癌ではない、機能性の副腎腫瘍の場合には手術により治癒が期待できます。これまで腫瘍のホルモンによって高血圧を認めていた場合には、血圧が正常になることが期待できます。原発性アルドステロン症では高血圧正常化率31-51%、クッシング症候群では48-61%と報告されています。

一方、転移のない副腎癌であれば、手術治療によって根治が期待できます。進行度によって再発率が変わります。5 年生存率: StageⅠ:82%、StageⅡ:61%、StageⅢ:50%、StageⅣ:13%と報告されています。

手術した結果、リンパ節転移がわかることがあり、その場合には、再発する可能性が考えられるため追加治療として薬物治療を検討します。(術後補助療法)。

参考文献:(1) 滑川剛史, 内海孝信, 鈴木啓悦 他. 原発性アルドステロン症における鏡視下副腎摘除術後の高血圧治療成績. 日本内分泌・甲状腺外科学会雑誌.2018;35(1):18-22.

(2) Jha S, Sinaii N, McGlotten RN,et al. Remission of hypertension after surgical cure of Cushing’s syndrome. Clin Endocrinol (Oxf). 2020;92(2):124-130.

(3) Fassnacht M, Johanssen S, Quinkler M, et al. Limited prognostic value of the 2004 International Union Against Cancer staging classification for adrenocortical carcinoma: proposal for a Revised TNM Classification. Cancer.2009;115:243-250.

(4) Fassnacht M, Dekkers O, Else T, et al. European Society of Endocrinology Clinical Practice Guidelines on the management of adrenocortical carcinoma in adults, in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal Tumors. Eur J Endocrinol.2018;179(4):G1-G46.

6.予想される合併症・偶発症・その他の危険性

1)出血

副腎は小さな臓器ですが、体内の奥深くに存在し、大血管と隣り合っています。そのため、一度出血すると止血が困難なことがあります。手術中に出血により心臓に負担がかかるような状態になった場合には、安全を考えて輸血をすることがあります。

止血が困難な場合には、開腹手術に切り替える可能性があります。自己血を貯血して手術に臨む場合もあります。

また、出血は手術中に生じることがほとんどですが、手術中に周囲の臓器への浸潤を認める場合や、肝硬変や血液疾患などの併存疾患がある場合、血液をサラサラにする薬を内服し出血が止まりづらい場合には、術後に周囲の組織からの出血(後出血)を認め追加治療が必要になる可能性があります。

参考文献:Strebel RT, Muntener M, Sulser T, Intraoperative complications of laparoscopic adrenalectomy. World J Urol. 26(6):555-60,2008.

2)感染症

手術の皮膚の創や副腎があった部位に感染を生じることです(発生率は3.7-5.0%)。術中術後に抗生剤を使用し予防に努めており治療に難渋することは通常ありません。糖尿病を伴っていたり、高齢で免疫力が低下している場合には感染症のリスクが高くなります。発熱が続き退院が延期となることがあります。手術した部位に膿が貯まる場合にはチューブを挿入したり、再度開腹手術が必要なことがあります。

参考文献:(1) 和田耕一郎、上原慎也、吉良慎一郎、他. 泌尿器科領域における周術期感染予防ガイドラインに関する多施設共同研究. 日泌会誌.2013;104(3):505-512.

(2) Hayashida M, Sakaguchi K, Yasuoka S, et al. Perirenal fat thickness is a powerful predictor for surgical outcomes of transperitoneal laparoscopic adrenalectomy. Int J Urol.2024;31(1):56-63.

3)リンパ瘻(ろう)、リンパ嚢腫

大血管から副腎を離すことで、血管周囲の豊富なリンパ液が手術した部位にたまることがあります(発生率0.5-3.8%)。リンパ液は自然と吸収されますが、稀に長引くことがあります。リンパ瘻が長引く場合にはリンパ嚢穿刺、リンパ管結紮術、リンパ嚢腫開窓術が必要となる可能性があります。

参考文献:(1) 寒野徹, 久保田聖史, 船田哲, 他. 体腔鏡下腎副腎手術における術後乳糜瘻.日泌会誌.2017;108(1):1-4.

(2) Hayashida M, Sakaguchi K, Yasuoka S, et al. Perirenal fat thickness is a powerful predictor for surgical outcomes of transperitoneal laparoscopic adrenalectomy. Int J Urol.2024;31(1):56-63.

4)腸閉塞

手術後に腸管の癒着や麻痺、浮腫が原因で腸の動きが悪くなることがあります(発生率は約1%)。そのような状態を腸閉塞といいます。多くの方は絶食にして腸を休めることで自然に良くなりますが、続く場合は鼻から胃・腸管までチューブを留置する処置や手術が必要になることもあります。

参考文献:(1) Kakoki K, Miyata Y, Shida Y, et al. Pheochromocytoma multisystem crisis treated with emergency surgery: a case report and literature review. BMC Res Notes.2015;8:758.

(2) Hayashida M, Sakaguchi K, Yasuoka S, et al. Perirenal fat thickness is a powerful predictor for surgical outcomes of transperitoneal laparoscopic adrenalectomy. Int J Urol.2024;31(1):56-63.

5)周囲臓器の損傷

副腎は左右によって隣り合う臓器が異なります。右副腎であれば肝臓、十二指腸、上行結腸、下大静脈、右腎であり、左副腎であれば脾臓、膵臓、下行結腸、左腎、大動脈です。腫瘍の癒着や癌の進行度(周囲への拡がりの具合)や手術の操作などによりやむを得ず周囲の臓器に損傷をきたすことがあります。

損傷した場合には、損傷が小さければ損傷部位を修復して経過をみますが、損傷が大きい場合にはその臓器の摘除が必要な可能性や大腸であれば人工肛門という便の出口を腹部に作る手術が必要な場合があります。その際には開腹手術に移行する可能性があります。

また損傷が手術中にははっきりせず、術後数日と時間が経過してからわかることもあります。周囲臓器損傷の発生率は0.2-2.5%で、血管損傷の発生率は0.7-5.4%と報告されています。

参考文献:Strebel RT, Muntener M, Sulser T, Intraoperative complications of laparoscopic adrenalectomy. World J Urol. 26(6):555-60,2008.

6)脳血管を含む循環器系の合併症

特にカテコラミンを産生している腫瘍である褐色細胞腫の場合には手術中、腫瘍を周りの臓器から離す際に血圧が急上昇したり、摘除後に高度な低血圧、低血糖を生じることがあります(発生率21%)。術中の血圧や血糖は麻酔専門医により厳格に調整され大きな合併症まで繋がることはほとんどありませんが、それでも、 脳梗塞、脳出血、狭心症、心筋梗塞、心筋炎、心不全などの重篤な血管疾患が発症することがあります。そのため、血圧のコントロールが困難な場合には、手術前後もしくは手術中に手術を中止することがあります。

参考文献:(1) Araujo-Castro M, Centeno RG, Lopez-Garcia MC, et al. Risk factors for intraoperative complications in pheochromocytomas. Endocr Relat Cancer.2021;28(11):695-703.

(2) Sun P, Guan X, Li W, et al. Anaesthetic management for pheochromocytoma resection in a 5-year-old boy with cerebral haemorrhage and intestinal obstruction. J Pak Med Assoc.2017;67(12):1933-1935.

(3) Ji Q, Li F, Zhang X, et al. Effects of pretreatment with terazosin and valsartan on intraoperative haemodynamics in patients with phaeochromocytoma. Eur J Hosp Pharm.2022;29(4):192-197.

7.合併症・副作用等が生じた場合の対処方法

今回の手術後、順調な経過で退院された場合には、特に注意することはありませんが、術後1カ月程は腸の動きが完全には回復せず、下痢や便秘を生じることがよくあります。

また、退院後しばらく経過してから発熱が生じることがあります。38℃以上の発熱が2,3日続く場合には外来予約前でも遠慮せず泌尿器科外来へ連絡のうえ受診してください。再入院することもあります。

8.他の治療方法の有無,比較(利害・得失)

①開腹手術

上腹部もしくは脇腹の皮膚を10cm以上切開し開腹する方法です。

●開腹手術との違い、利点と欠点

開腹手術と比べた鏡視下手術の利点は、肉眼で見るより視野が拡大され、細かい手術操作を行うことができます。そのため、少ない出血で手術を行うことができます。また、開腹手術と比べると腹部の傷が小さくなり、術後の疼痛が緩和されます。早期のリハビリを行うことができます。

開腹手術と比べた鏡視下手術の欠点は、細かい手術操作のため、手術時間が開腹手術より長くなることです。

出血があったとき、比較的小量の出血でも視野が得られにくくなります。周囲の臓器への浸潤がある場合には手術器具の制限があり手術の続行が困難となることがあります。

②ロボット支援下手術

ポートを作成するところまでは同じです。カメラや手術道具を医療用ロボットに接続し、そのロボットを操作することで行う方法です。鏡視下手術の内容と同様の手技が可能です。準備に時間が要することがあります。鏡視下手術では困難な、腫瘍が広い範囲に癒着をしている場合や周囲の臓器まで癌が広がっている場合には最適な方法と考えられています。

参考文献:Makay O, Erol V, Ozdemir M. Robotic adrenalectomy. Gland Surg.2019;8(Suppl 1):S10-S16.

③薬物療法

機能性副腎腫瘍に対して、ホルモン産生を抑える薬剤や降圧剤、血糖コントロールをするための糖尿病の薬物治療があります。どの治療も「血圧が高いから血圧を下げる」、「血糖値が高いから血糖値を下げる」などの対症療法であり、根治という意味で腫瘍を無くすための薬物治療はありません。悪性腫瘍(副腎癌や褐色細胞腫)の場合には、抗癌剤がありますがそれだけでは根治は困難で、手術適応とはならない転移を生じている場合に積極的に選択されます。

参考文献:Okroj D, Rzepecka A, Klosowski P, et al. Review of Diagnostic Modalities for Adrenal Incidentaloma. J Clin Med.2023;12(11):3739.

④放射線療法

進行した副腎癌で手術が困難な場合は、腹痛や背中の痛みが出現することがあります。そのような症状を緩和させるための選択肢となります。また、癌の進行度ではなく、全身状態から手術治療が適さない場合には次善の策として提示することがありますが、手術と比べて根治性が確立されておらず標準的ではありません。

参考文献:Fassnacht M, Dekkers O, Else T, et al. European Society of Endocrinology Clinical Practice Guidelines on the management of adrenocortical carcinoma in adults, in collaboration with the European Network for the Study of Adrenal Tumors. Eur J Endocrinol.2018;179(4):G1-G46.

⑤核医学治療

進行した副腎の褐色細胞腫で、転移を認める場合には、核医学を利用した治療法があります。およそ30%の割合で効果を認めます。施設が限られるため紹介となりますが、他の有用な治療がない場合に選択肢となります。

参考文献:日本内分泌学会 編. 褐色細胞腫・パラガングリオーマ 診療ガイドライン 2018

監修者:阪口 和滋 医師

泌尿器がん・腹腔鏡手術・ロボット支援手術に豊富な経験を持ち、日々数多くの手術を執刀。

患者さんとご家族が安心して治療を選択できるよう、正確でわかりやすい情報提供を心がけています。