陰嚢水腫根治・精液瘤切除の術式

※PDFは専門的な内容を含むため、診察時に丁寧にご説明いたします。

陰嚢水腫根治術 精液瘤切除術 説明書

1.病名及び病状

陰嚢内腫瘍(陰嚢水腫、精液瘤) ( 左 / 右

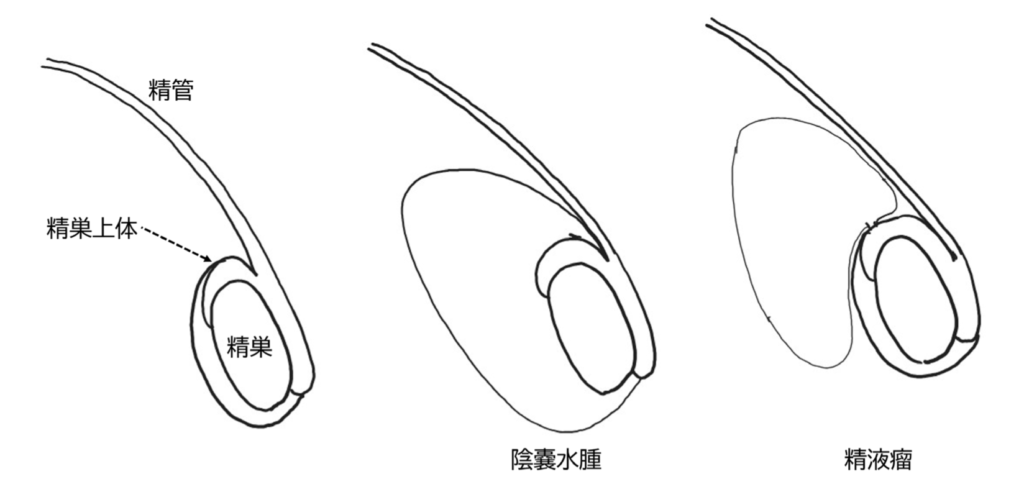

陰嚢内に“水”が貯まる疾患に、陰嚢水腫、精液瘤があります。発生原因については、詳しくは分かっておりませんが、中高年に多い疾患です。陰嚢水腫は精子と男性ホルモンを産生する精巣の周囲に液体が貯まることを指します。健常な方でも数 cc は貯留しておりますが、それよりも多くなると、陰嚢が大きくなり日常生活を送るのに煩わしくなります。

精液瘤も症状は同様ですが、精巣で産生された精子が発育する精巣に隣り合っている臓器である、精巣上体もしくは精巣上体で発育した精子が通る精管の部分に発生する袋状の病変(嚢胞状病変)です。

複数の精液瘤がまとまって存在していることがあります。陰嚢水腫と精液瘤は合併することがあります。

2.治療・検査の必要性,それを受けなかった場合の予後・影響

外来診療においては細い針を用いて一時的に“水”を抜く処置(穿刺せんし)を行うことがありますが一時的です。数カ月以内に元に戻ります。

そのため、どちらも手術以外に根本的な治療はありません。手術治療を行わない場合には陰嚢が腫大した状態が続くことになります。通常は自然には消失しません。

3.推奨する診療行為の内容

腰椎麻酔(いわゆる下半身麻酔)もしくは全身麻酔を行います。その後、腫瘤の大きさに合わせて陰嚢皮膚を切開します。陰嚢水腫であれば、水腫の入っている袋の大部分(固有鞘膜)を切除します。その後、鞘膜を裏返しにするように精管を多い縫合します。

精液瘤であれば、瘤だけを切除しますが、多くは精巣上体から発生しており、精巣上体合併切除が必要です。精管や精巣との交通がある場合、今後再発を予防するために合併切除を勧める可能性があります。

精巣は合併切除しない限り精子は産生されますが、精管を切り離すと精子の流れは途絶えることになります。そのため、精管の場合には吻合することがあります。精巣、精管の摘除は、妊孕性(挙児に関わる内容)に関わってくるため術前に相談が必要です。

また、精液瘤が精巣への血管と高度に癒着している場合には、血管と共に切除する必要がありますが、精巣への血流が遮断されるような状態になると術後の精巣痛の原因となるため合併切除することがあります。

手術時にドレーンという細いチューブを陰嚢内に留置することがあります。

また、稀に精巣に悪性腫瘍があるために陰嚢水腫が生じている場合があります。その場合には精巣も摘出すると同時に皮膚の切開を延長して、長く精管を摘除する可能性があります。実際には精巣に悪性腫瘍があるかどうかは切除しないと分からないこともあります。

つまり、病的な精巣(これは炎症や萎縮など、悪性疾患ではない疾患も含みます)に陰嚢水腫が合併していると判断し、同時に精巣も切除する可能性があるということです。陰嚢水腫根治術の手術時間は 30 分前後です。精液瘤切除術の場合には 30-60 分です。

4.推奨する診療行為の一般的な経過・予定と注意事項

入院翌日に手術を行います。手術日は麻酔の内容によっては翌日までベッドで安静にして頂きます。翌日には尿の管を抜き、歩行や食事が可能となります。ドレーンを留置した場合には数日で抜きます。

その後1,2日、出血や疼痛の程度を確認して退院可能となります。退院後はおよそ 2-3 週間後に外来にきていただき創部の確認をします。

5.推奨する診療行為の期待される効果,実績

陰嚢水腫および精液瘤の術後は非常に大きな水腫や瘤でない限りは再度貯まることはありません。再発は 2%と報告されていますが、当院では年間 5-10 例ほど治療を受けられていますが、術後再発はここ 5 年間認められておりません。

子供の頭くらい大きな腫瘍の場合には、陰嚢の皮膚が引き延ばされており、術後しばらくは陰嚢のスペースがそのまま残るため液体が貯留することがあります。適宜外来で水を抜きますが、2-3 カ月で内部が癒着すれば貯留しなくなります。

参考文献:Campbell-Walsh-Wein Urology, 12th

6.予想される合併症・偶発症・その他の危険性

1)出血

少量の出血は認めますが、体表の手術のため輸血が必要なほど出血することはほぼありません。陰嚢の皮膚は伸びやすいため、手術後に陰嚢に血液の溜まりを認めることがあります。通常、自然と吸収されます。

2)感染症

感染症の発生は高くはありませんが、完全に予防することも困難です。術中術後に抗生剤を使用し予防に努めています。摘除した部位に膿が貯まる場合にはチューブを挿入したり、 再手術が必要な可能性があります。

3)精路損傷

精液瘤が精管や精巣上体(精路)との癒着が高度な場合には、直接交通している部分がなくても精管や精巣上体に小さな損傷が生じると、精液瘤が再発する可能性があるためやむを得ず合併切除する可能性があります。

それに対して陰嚢水腫に対する精管損傷、精管合併切除は非常に稀(2000例中1例の頻度)と報告されています。

4)陰嚢痛

陰嚢痛は精管を合併切除した場合に認めらますが(頻度は 2%)、追加で外科的治療を必要とする方の報告はありません。

5)精子肉芽腫(しこり)

術後に精子肉芽種(しこり)を認める場合がありますが、手術の合併症ではなく術後の炎症性の変化と考えられています。通常、3ヶ月で消失しますが、病態によっては抗菌薬などの内服加療をしていただく必要があります。

精子肉芽種の中でも約 5%の頻度で持続するという報告があります.

6)直接手術に関連しない合併症

まれに肺梗塞、肺炎など、手術に直接関係はしないものの、手術という負担が全身にかかった場合にそれが引き金となり生じることがあります。

中でも足の血管に血液の塊ができたり(深部静脈血栓症)、その塊が血流にのって肺に飛ぶ肺塞栓(肺梗塞)は程度によっては致死的となりえるため、予防のために手術中から術後に弾性ストッキングを装着したり、足をマッサージする装置を装着するなどの予防処置を行っています。

参考文献:Campbell-Walsh-Wein Urology, 12th

7.合併症・副作用等が生じた場合の対処方法

退院後の合併症としては、傷の感染です。創部の痛みは数日でおさまってきますが、徐々に増悪したり、退院後 38 度以上の発熱を認める場合には感染を疑います。場合によっては入院治療が必要なこともあります。

そのような場合には予約前でもご連絡のうえ外来を受診してください。

8.他の治療方法の有無,比較(利害・得失)

再発なく治す治療は手術治療だけです。一時的な効果しか期待ができない穿刺を繰り返し希望される方がいますが、何度も穿刺をすることで、内部で出血したり、感染によって膿が貯まるリスクが高まります。

その場合にはいざ手術の方針となった場合でも、手術が癒着のため難しくなるため精巣も摘除することになるかもしれません。

監修者:阪口 和滋 医師

泌尿器がん・腹腔鏡手術・ロボット支援手術に豊富な経験を持ち、日々数多くの手術を執刀。

患者さんとご家族が安心して治療を選択できるよう、正確でわかりやすい情報提供を心がけています。