前立腺核出の術式 HOLEP

※PDFは専門的な内容を含むため、診察時に丁寧にご説明いたします。

経尿道的レーザー前立腺核出術(HoLEP) 説明書

1.病名及び病状

前立腺肥大症

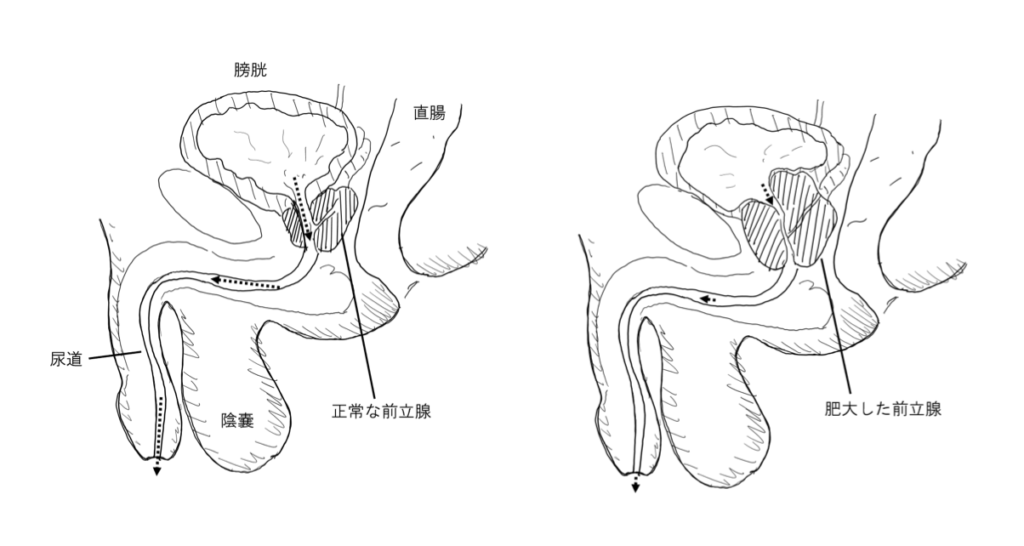

前立腺は男性にしかない臓器で骨盤の奥に位置しています。前立腺は精液の一部を作る機能があります。膀胱のすぐ下にあり、膀胱からつながる尿道を取り巻いています。

射精のときには前立腺の中から尿道へ精子と精液が射出されます。加齢とともに徐々に前立腺が大きくなります。前立腺肥大症といいます。前立腺肥大が高度になると、前立腺の中心を通っている尿道が圧迫されるため、尿が出づらくなります(排尿障害といいます)。

「尿の出が悪い」、「排尿に時間がかかる」、「尿が残っている感じがする」といった症状になります。前立腺癌とは異なり良性疾患ですが、前立腺癌を合併することがあります。

2.治療・検査の必要性,それを受けなかった場合の予後・影響

前立腺肥大症には軽度、中等度、重度と病状の程度があります。その重症度は症状の程度、前立腺の大きさ、客観的な尿の勢い、排尿後に膀胱に残る尿量(残尿)といった要素から総合的に決まりま(前立腺の大きさについては推定50ml以上で重度となります)。

排尿障害が高度で、投薬により改善が乏しい場合に手術治療の適応となります。しかし、重度な前立腺肥大症において必ずしも手術治療が必要なわけではありません。最も手術治療を勧める場合は、前立腺肥大症のために尿が出せなくなっている場合です(尿閉といいます)。この状態はもちろん重度の前立腺肥大症です。

前立腺肥大症に伴う尿閉には二種類あります。一つ目は急性の尿閉です。もともと前立腺肥大症が中等度から重度の患者さんで、何かをきっかけに急に尿が出せなくなることです。急性の尿閉は、尿が出せず下腹部が痛くなり、辛い症状になります。ほとんどは飲酒や風邪薬、アレルギーの薬の内服といった原因です。飲酒ではアルコールの影響で全身が浮腫みやすくなり前立腺周囲が浮腫むために尿が出せなくなる。薬剤性では膀胱の活動が落ちたり、前立腺の尿道の広がりが悪くなることで生じますが、どちらも一時的です。

急性の尿閉においては原因を控えれば尿閉を回避できることが可能なことがあり、必ずしも手術が必要ではありませんが、決して健全な状態ではありません。すでに前立腺肥大症の内服治療をされている状態であれば、効果も限界のため手術治療が勧められます。

また、急性の尿閉の原因が分からないこともあり、将来の尿閉に備えて手術治療を検討したほうがよいと考えられます。

二つ目は慢性の尿閉です。前立腺肥大症は、年単位で進行するため排尿障害の症状が出にくいことがあります。少しずつ進行するため症状として表れにくいことがあるためです。気づいたら尿閉になる寸前という状態の方もいます。そのような方は、日常生活において困ることはないため手術治療に積極的ではない場合があります。そのまま放置すると、どこかのタイミングで尿閉となるリスクが高いです。

尿閉になってから手術治療を考えたいという方もいます。その場合、尿閉になるまでは残尿が多い状態が長期間続くため膀胱に絶えず負担がかかっている状態です。排尿は筋肉でできている膀胱の壁が収縮することで可能となるため、残尿が多いと膀胱の筋肉が縮むことができなくなります(伸びきったゴムは縮まなくなることと同じです)。

そのような状態になると、その後前立腺肥大症の手術治療を行って、尿の通り道の抵抗がなくなっても、膀胱の筋肉が縮まないために尿閉が治らない可能性があります。そのため、慢性な経過による尿閉ではなるべく早く手術治療をすすめることになります。

以上のように、高度に排尿障害を認める場合には手術治療が勧められるわけですが、手術治療をしない場合には、最終的に尿閉のときには、尿道カテーテルという管を尿道から膀胱までいれておく処置が必要になります。

ご自身で尿が出せないために、永続的に尿道カテーテルを交換していくことになります。

3.推奨する診療行為の内容

1)腰椎麻酔(いわゆる下半身麻酔)もしくは全身麻酔を行います。

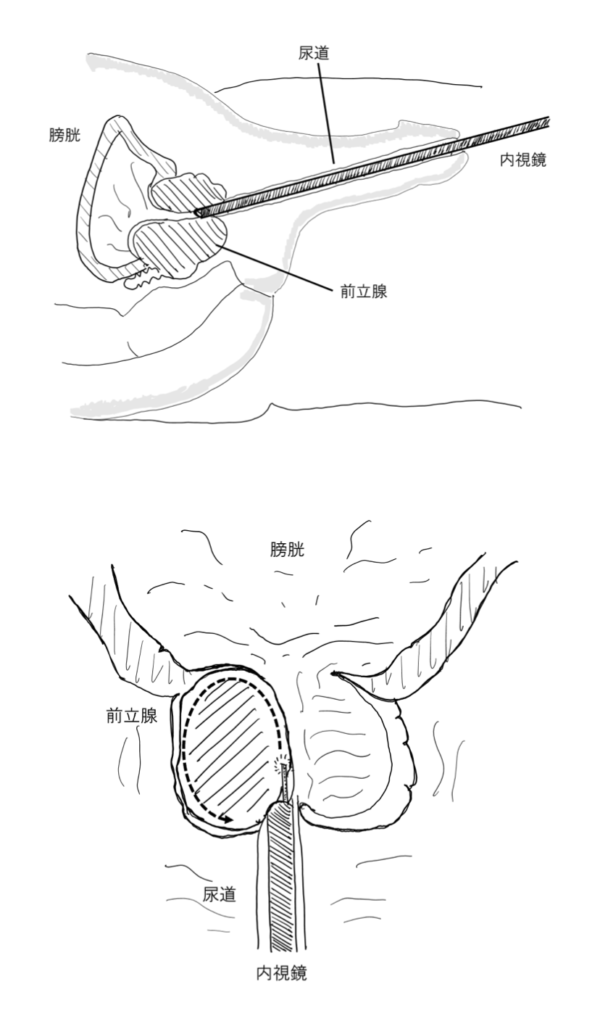

2)尿道より径8mm前後の長い内視鏡を挿入します。内視鏡に灌流液を流し、モニターを見ながら手術を行います。

3)内視鏡にレーザーを装着し、前立腺肥大で大きくなった部分を前立腺の外側の被膜と呼ばれる皮の部分からくり抜きます。くり抜いた部分は膀胱によけておきます。適宜出血に対してレーザーを用いて止血します。(前立腺をすべて摘出するわけではありません。

前立腺肥大は前立腺の中心部分だけが大きくなるため、その大きくなった部位のみを摘出します。参考までに、前立腺癌の手術は前立腺を全摘する方法です。)

4)くり抜いた前立腺組織を膀胱から体外にとりだし、膀胱まで管を入れて手術が終わります。取り出した前立腺組織は病理検査に提出します。

手術時間は前立腺の大きさによります。30分から 2 時間までと個人差があります。前立腺が非常に大きい場合(推定100ml以上)では、回収する時間が1時間以上とかかることがあります。

さらに大きな前立腺の場合には手術時間が長くなるために、回収する作業は下腹部を開腹し膀胱をあけて摘出することがあります。また2回に分けて手術を行うこともあります。年間100例ほどの件数がありますが、過去5年で2回に分けたり、開腹手術を併用した例はありません。

また、きわめてまれですが、手術中にレーザーが故障することがあります。その場合には、電気メスを用いた前立腺切除術に切り替える可能性があります。

非常に稀ですが、膀胱内に偶発的に膀胱腫瘍を認めることがあります。腫瘍の多くは悪性のため切除が望ましいため、膀胱腫瘍の手術治療(追加時間10‐30分、 合併症は血尿、膀胱損傷など)を前立腺肥大症の手術に先立ち行うことがあります。また、状態によっては前立腺肥大症の手術を延期することがあります。

4.推奨する診療行為の一般的な経過・予定と注意事項

入院翌日に手術を行います。術後、翌日までベッドで安静にして頂きます。術翌日に歩行や食事が可能となります。術後2日目に尿の管を抜きます。その後1-2日、血尿、発熱の程度、排尿がうまくできているかを確認して退院可能となります。入院期間は5日前後です。

退院後はおよそ2-4週間後に外来を受診し排尿の状態を確認します。摘出した検体の病理組織学的検査の結果をお伝えします。病理組織学的検査について、3-4%の確率で前立腺癌がみつかることがあります。癌の悪性度と拡がりによっては治療が必要になりますが、多くの場合、無治療で経過をみることになります。摘出した前立腺の場所だけに癌があった可能性があるためです。

病理組織検査で前立腺癌が見つからない場合でも、残った前立腺には癌がある可能性があるため、術後前立腺の腫瘍マーカーであるPSAの測定を行います。

5.推奨する診療行為の期待される効果,実績

おもに期待される症状は、「尿の勢いをよくする」、「残尿感を減らす、無くす」ことです。尿閉の場合には「尿を出せるようにする」こととなります。

高齢になってくると、「尿の回数が多い(頻尿)」、「急にトイレに行きたくなる(尿意切迫感)」といった症状が出てきますが、多くは加齢に伴う体の変化であり病気ではありません。女性でもそのような状態になります。

そのため、前立腺肥大症による症状とは言い切れません。頻尿や尿意切迫感に関しては改善しないことがあります。通常、前立腺肥大症に対する手術により、症状の程度が70%程度減少、尿の勢いは1.6倍程度に増加、残尿は80%程度減少し、これは薬物療法よりも優れていると報告されています。

参考文献 男性下部尿路症状・前立腺肥大症診療ガイドライン(2017)

6.予想される合併症・偶発症・その他の危険性

1)出血

ほとんどの方で血尿を認めます。手術をした部位はレーザーや電気メスで止血しますが、にじんでくる出血は手術直後から認められます。手術の傷跡は術後2‐3カ月で治ります。

そのため、血尿は1カ月程続きことがよくあります。見た目が派手に見えますが、出血している量は少量であり、輸血や止血の処置が必要になることはほとんどありません。

もともと貧血がある、血液をサラサラにする薬を内服している場合にはリスクが高くなります。そのようなリスクの高い方では、術後、出血量が増えて再度手術(開腹術を含む)で止血術が必要な場合があります。

文献による報告では、手術後の出血に対して止血術が必要になる割合は1.4%であり、そのほとんどが経尿道的な止血術です。

参考文献:Ahyai SA, Gilling P, Kaplan SA, et al. Meta-analysis of Functional Outcomes and Complications Following Transurethral Procedures for Lower Urinary Tract Symptoms Resulting from Benign Prostatic Enlargement.Eur Urol.2010;58(3):384-97.

2)穿孔(せんこう)

前立腺をくり抜く工程で、前立腺の皮の部分である前立腺被膜に穴があくことがあります(穿孔)。また、最終的に膀胱のよけた前立腺組織を回収しますが、その過程で膀胱に穴があくことがあります。

通常、両者とも術後にいれる尿の管を挿入するだけで塞がります。大きな穿孔では開腹手術による修復術が必要と報告されています(0.04%)。穿孔に対する処置は不要なことが多いのですが、一度穿孔すると手術を続行することができなくなることがあります。その場合には残念ながら手術は中断し、5-7 日あけて再度 2 回目の手術を行うことがあります。

文献による報告では、穿孔が起きるのは全体の 0.2%程度であり、追加の治療が必要になることはほとんどありません。

参考文献:Ahyai SA, Gilling P, Kaplan SA, et al. Meta-analysis of Functional Outcomes and Complications Following Transurethral Procedures for Lower Urinary Tract Symptoms Resulting from Benign Prostatic Enlargement.Eur Urol.2010;58(3):384-97.

3)感染症

術後、腎臓や精巣上体の尿路に感染が起きることがあります。抗生剤で対処しますので治療に難渋することは通常ありません。慢性的な尿閉で、尿中に細菌が潜んでいる場合や糖尿病を伴っていたり、高齢で免疫力が低下している場合には感染症のリスクが高くなります。発熱が続き退院が延期となることがあります。

文献による報告では、尿路感染症および発熱は0.9‐4.9%の頻度で認めますが、敗血症(感染症の悪化)はほとんど認められておりません。

参考文献:Ahyai SA, Gilling P, Kaplan SA, et al. Meta-analysis of Functional Outcomes and Complications Following Transurethral Procedures for Lower Urinary Tract Symptoms Resulting from Benign Prostatic Enlargement.Eur Urol.2010;58(3):384-97.

4)尿失禁

術後、尿の管を抜いてからご自身で排尿することになりますが、最初は、前立腺の傷跡が影響して排尿が間に合わずに漏れることがあります(切迫性尿失禁)。術後数日から10日程度で改善しますが、まれに普段も尿が漏れることがあります。

文献による報告では、尿失禁が術後しばらく経ってからも残る割合は 0-3%程度です。

参考文献:Ahyai SA, Gilling P, Kaplan SA, et al. Meta-analysis of Functional Outcomes and Complications Following Transurethral Procedures for Lower Urinary Tract Symptoms Resulting from Benign Prostatic Enlargement.Eur Urol.2010;58(3):384-97.

5)逆行性射精

射精する前立腺の尿道の場所から膀胱までは手術で摘除するために、精液が尿道から外に排出されず、膀胱側に排出されます(50-96%)。射精感はなくなります。健康への害もなく、性的満足度には大きな影響はないとされていますが、挙児希望の場合には手術は控えることがあり、担当医と相談が必要です。

参考文献:John M, David T and Joel F.HoLEP: the gold standard for the surgical management of BPH in the 21st Century.Am J Clin Exp Urol.2015;3(1):36-42.

6)尿道狭窄

膀胱までに至る尿道が内視鏡操作の影響でこすれるために、術後数カ月してから狭くなることがあります(4.4%)。この頻度は、他の前立腺肥大症の手術と比べて差はありません。追加治療が必要なことはまれですが、程度によっては内視鏡で狭い部分を切開したり、尿道形成術が必要になることがあります。

参考文献:Ahyai SA, Gilling P, Kaplan SA, et al. Meta-analysis of Functional Outcomes and Complications Following Transurethral Procedures for Lower Urinary Tract Symptoms Resulting from Benign Prostatic Enlargement.Eur Urol.2010;58(3):384-97.

7.合併症・副作用等が生じた場合の対処方法

術後の注意事項は血尿です。順調な経過でも退院後1カ月程は続きます。手術した部位のかさぶたがとれることもあります。黒い固形物が出ます。その場合には多めの飲水をこころがけ、自宅でも安静にしてください。

徐々に血尿の程度が薄くなり、その血尿の頻度も朝だけ認めれる、体を動かしたときだけ認められるというように頻度も減ってきます。どろっとした血尿や血液が出る場合には、前述の止血術が必要なこともありますので、外来を受診してください。手術ではなくても、尿の管を挿入して、経過観察目的に入院となることもあります。

また、退院までに感染が生じなくても、術後しばらく経過してから発熱が生じることがあります。38℃以上の発熱が2,3日続く場合には外来予約前でも遠慮せず泌尿器科外来へ連絡のうえ受診してください。再入院することもあります。

8.他の治療方法の有無,比較(利害・得失)

①薬物療法

軽度から重度の前立腺肥大症に広く適応があります。前立腺を小さくするホルモン治療も含まれます。手術治療のリスクがある患者さんによい適応です。ホルモン治療は効果が出てくるまでに数カ月から1年ほどかかります。

また永続的に内服する必要があります。手術治療ほど前立腺は小さくはならず、効果に個人差もあります。

②経尿道的前立腺切除術

手術治療の一つです。電気メス用いて前立腺の内側から少しづつ切除していく方法です。今回の手術(HoLEP)と比べて手術時間が短い傾向がありますが、出血量が多い、前立腺肥大の部分を完全には切除できないというデメリットがあります。

③経尿道的前立腺蒸散術(じょうさんじゅつ)

手術治療の一つです。HoLEPと同様にレーザーを用いた手術です。レーザーを用いて前立腺の組織を内側から溶かすような手術です。出血量が少ない利点がありますが、HoLEPと比べて十分な切除は困難で大きめな前立腺肥大症では対応できません。

他、過去に様々な前立腺肥大症に対する治療が開発されては、その治療効果が限定的であり、今はほとんどされていない手術、治療法があります。開腹手術や尿道ステント、温熱療法といった治療法です。患者さんの病状によっては他の選択肢もありえますので詳しくは担当医にお尋ねください。

監修者:阪口 和滋 医師

泌尿器がん・腹腔鏡手術・ロボット支援手術に豊富な経験を持ち、日々数多くの手術を執刀。

患者さんとご家族が安心して治療を選択できるよう、正確でわかりやすい情報提供を心がけています。