前立腺全摘の術式

※PDFは専門的な内容を含むため、診察時に丁寧にご説明いたします。

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術 説明書

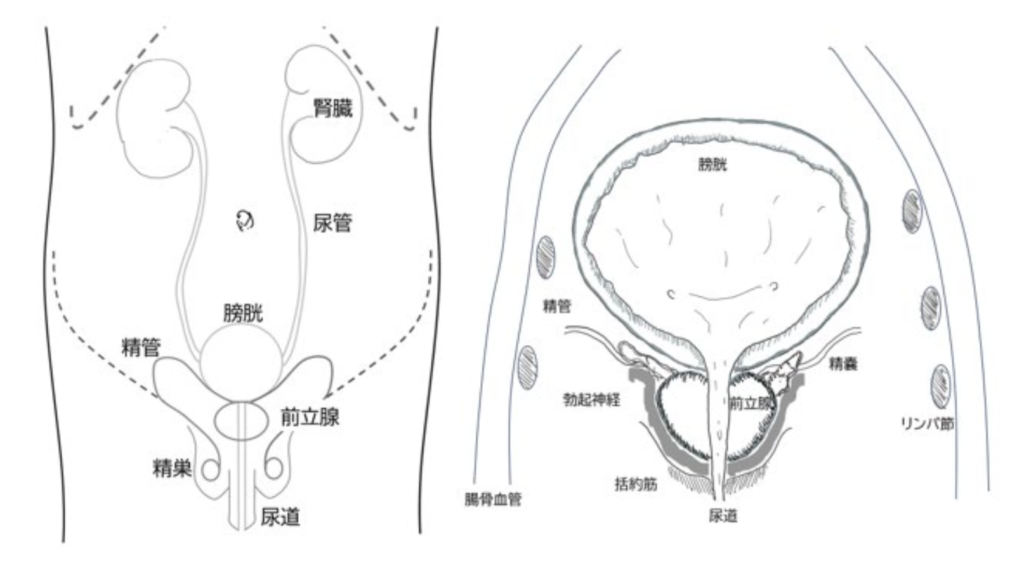

1.病名及び病状

前立腺癌

前立腺の組織採取(生検)の結果から前立腺癌と診断されました。

2.治療・検査の必要性,それを受けなかった場合の予後・影響

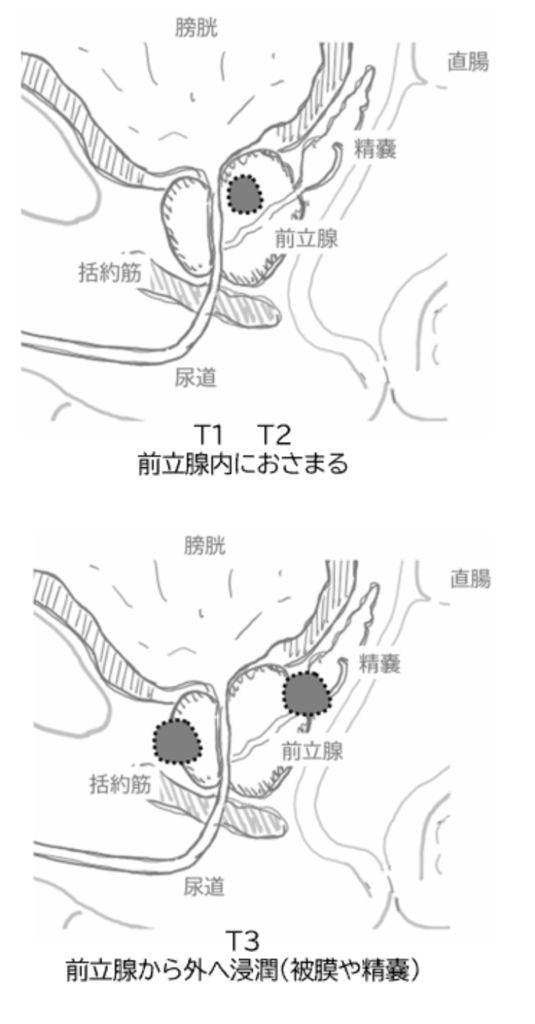

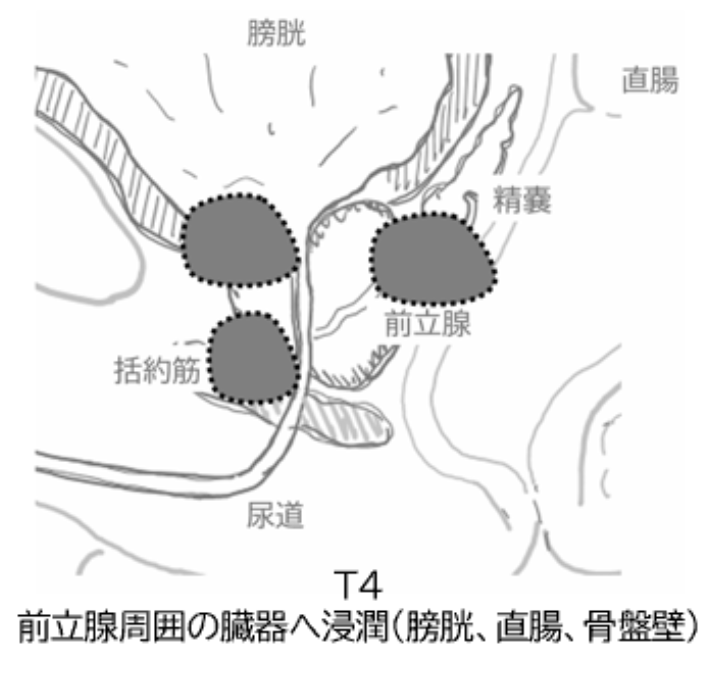

前立腺癌の治療は様々あり、その選択には、前立腺癌の進行の程度や治療後の再発率、予後 (リスク分類)などを考慮して決められます。

まず、離れた臓器への転移の有無で治療法が大きく分かれます(転移とは癌細胞が血流やリンパの流れに乗り、離れた臓器に至り生着、増殖することです)。転移を認める前立腺癌に対しては、後述の根治治療ではなく、全身への効果を認める薬物治療(ホルモン療法)を行います。

転移のない前立腺癌は治療後の再発率や予後から低リスク、中間リスク、高リスクに分類されます。一般的に低リスクには監視療法、手術治療、放射線治療が、中間および高リスクには手術治療、放射線治療が適応されます。

さらに、個々の患者さんの年齢、既往疾患、併存疾患の有無とその程度、排尿症状の有無、腫瘍の特徴、治療法の特徴、患者さんのライフワークバランス、価値観などから、最適と考えられる治療法を選択します。監視療法を選択している時は、治療していない状態であり無治療と変わりませんが、PSA(前立腺特異抗原いわゆる前立腺の腫瘍マーカー)の採血検査や前立腺 MRI 画像検査、前立腺生検を定期的に行い、しかるべきタイミングで根治治療を行う方法です。

それに対して治療すべき状態であるにも関わらず治療を行わない‘無治療’を選択された場合、癌の進行の程度によりますが、転移を認めていれば速やかに治療を開始しないと月単位で命に関わる状態になることもあります。転移を認めていない場合においても進行に伴い転移を生じれば、根治が困難になります。

手術治療は近年まで開腹による前立腺全摘除術が標準的な治療として行われてきました。2006年には出血量の少ない腹腔鏡補助下前立腺全摘除術が選択肢として増え(腹部に10mmほどの穴(ポート)を複数個作りそれよりカメラや金属製の器具(鉗子)を挿入して行われる手術です)、2012年には、腹腔鏡に分類されますがロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術が追加されました。

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術は腹腔鏡補助下前立腺全摘除術の少ない出血量という特徴を有しつつ、さらに改良された手術鉗子、3 次元の拡大視野という画期的な技術が追加されたことにより、腹腔鏡補助下手術と比べて短時間で安全に手術を行うことが可能となりました。

加えて、術後の早期の性機能や尿禁制の回復といった患者さんの自覚する症状に対してもメリットを有することから、日本全国の病院に急速に普及し、前立腺癌に対する手術治療において2015年には全国的に過半数の手術が、最近では 9 割の手術がロボット支援下で行われるようになり、標準的であることはもちろん前立腺癌の手術治療の中心的な役割を担うに至りました。

3.推奨する診療行為の内容

1)全身麻酔を行います。(硬膜外麻酔という背中に痛み止めのチューブを挿入する麻酔を併用することがあります。)

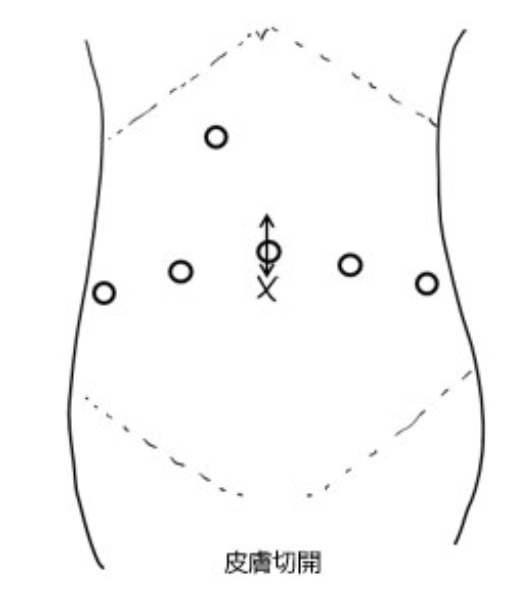

2)腹部に5-6か所、10mm前後の穴(ポート)を開けて筒を留置し、それより二酸化炭素を送り膨らませ(気腹)、ポートに細長い手術器械を挿入して手術を行います。カメラの映像をモニターで見ながら手術を進めます。

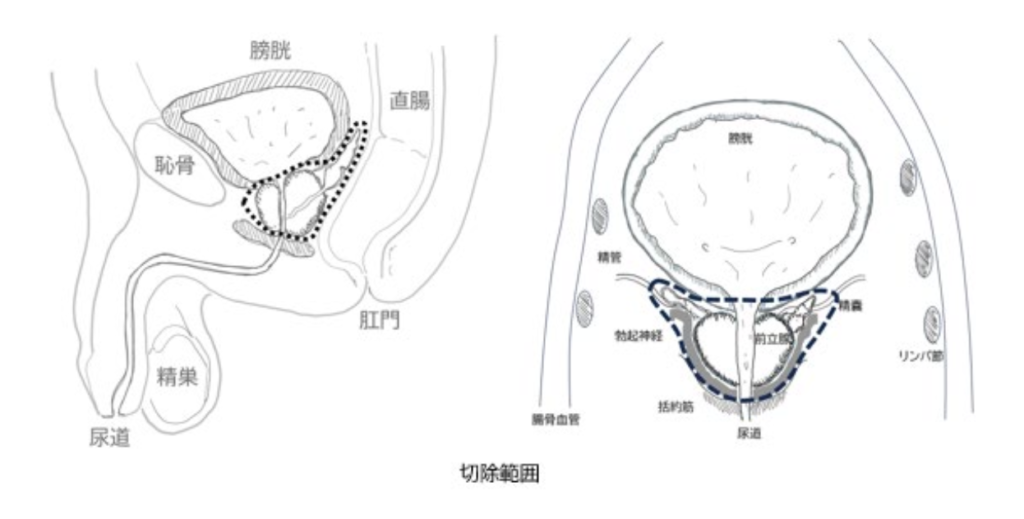

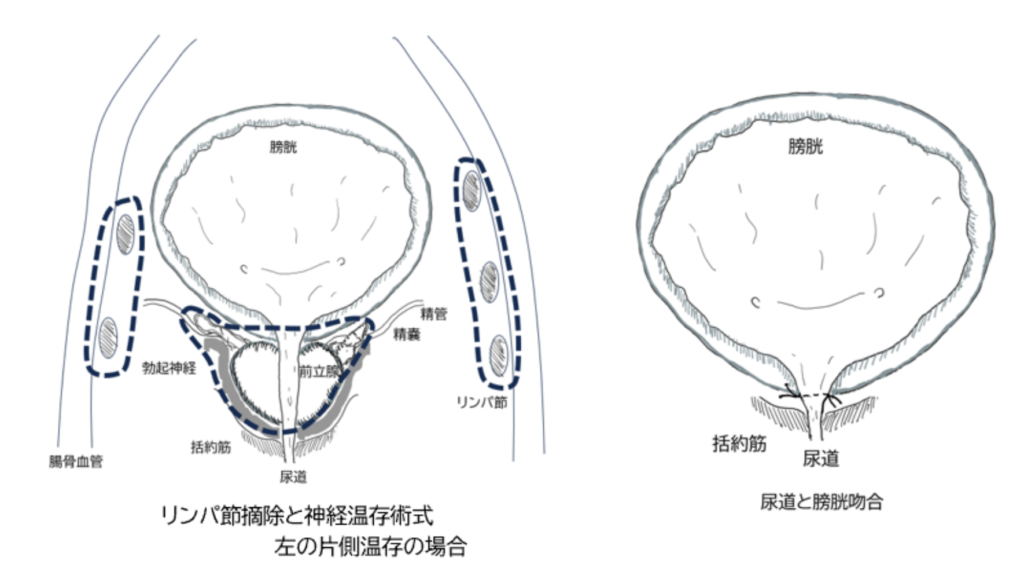

3)骨盤内のリンパ節を切除します。リンパ節への転移の可能性が低い場合には省略することがあります。

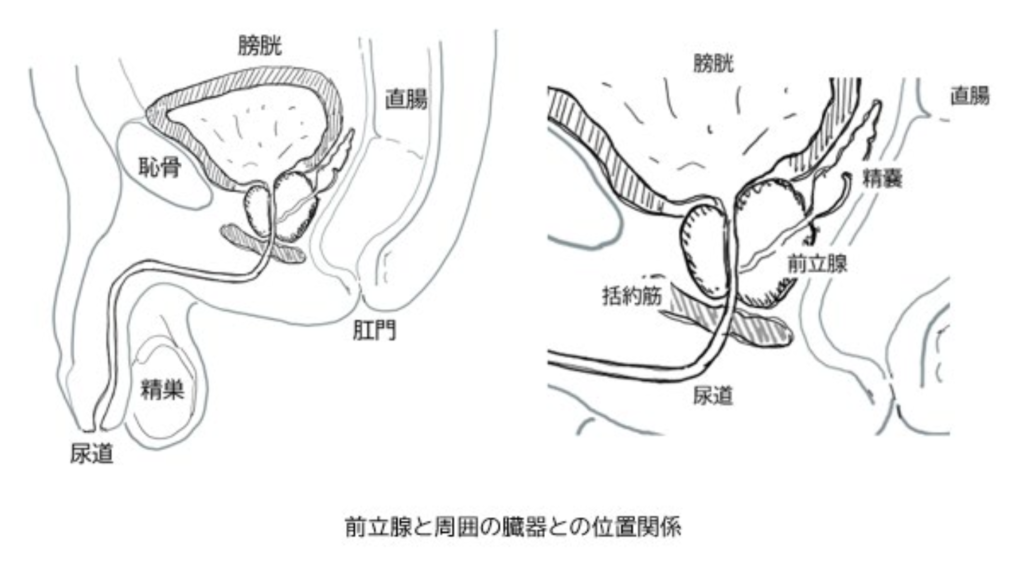

4)前立腺と膀胱を切り離します。続いて、精管を切り離します。最後に尿道を切断して、前立腺および付属する精嚢(せいのう)を遊離します。

5)膀胱と尿道をつなぎ合わせます(吻合 ふ ん ご うといいます)。

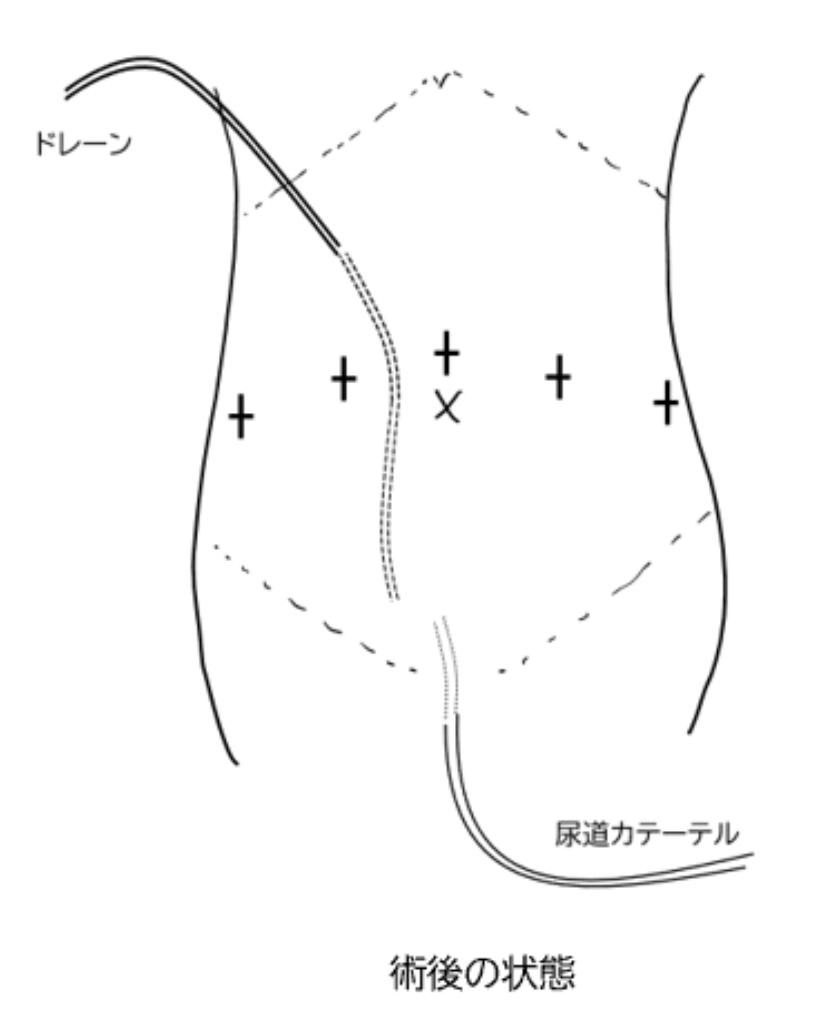

6)十分に止血を確認した後、ポートの創を数cmほど切開し前立腺を体外へ摘出します。創を縫合して手術を終えます。ドレーン(細いチューブ)を切除した部位に留置することがあります。

手術時間は2-5時間までと個人差があります。

術中、癌が周囲の臓器に広がり(浸潤)、剥離が困難な場合、出血量が多い場合や他臓器損傷の危険や実際に生じた場合には開腹手術に切り替える可能性があります。

4.推奨する診療行為の一般的な経過・予定と注意事項

入院翌日に手術を行います。手術当日はベッドで安静にして頂きます。術後1日目より歩行と飲水が可能となります。術後2日目に食事を再開します。術後3日目にドレーン、硬膜外麻酔のチューブを抜きます。術後1週間で尿の管を抜きます。その後、尿の漏れる程度を確認し、数日で退院となります。

退院後はおよそ4週間後に外来を受診し、摘出した検体の病理組織学的検査の結果をお伝えします。術後2-3か月で PSA(前立腺の腫瘍マーカー)の採血を行うことで、手術で癌が取りきれているか判断します。進行度によっては追加治療(放射線治療や薬物治療)を検討します。

5.推奨する診療行為の期待される効果,実績

手術治療によって根治が期待できますが、進行度によって PSA 再発率が変わります。10年 PSA 無再発率は低リスク群 85%、中間リスク群 56%、高リスク群 27%と報告されています。10年生存率は低中リスク群では97%、高リスク群であっても91%と他の癌と比べても成績は良好です。

前立腺周囲のリンパ節に転移がある場合には、手術だけでは根治が困難であり薬物治療であるホルモン治療を併用しつつ、なるべく根治を目指して手術治療を行うことがあります。その場合、手術後もホルモン治療を継続します。

●神経温存の方法について

前立腺周囲に張り巡らされた神経へのダメージによって、後述の性機能(勃起に関わる機能)が失われます。なるべく神経へのダメージを減らす方法として神経温存という方法があります。神経をなるべく触れずに前立腺ぎりぎりに沿って切離する方法です。それにより、術後48か月までの勃起機能回復率は60-100%と報告されています。

手術前のMRIや前立腺生検によって癌の場所を特定することで高い安全性をもって行っていますが、前立腺ぎりぎりに沿って切離するために、前立腺癌がその部位にある場合には癌組織の取り残しのリスクが生じます。(文献によると神経温存に起因する切除断端陽性率は9.3%と報告されています。)

参考文献:

日本泌尿器科学会編 前立腺癌診療ガイドライン 2023年版

欧州泌尿器科学会編 ガイドライン 前立腺癌 2023年

Kilminster S, Müller S, Menon M, et al. Predicting erectile function outcome in men after radical prostatectomy for prostate cancer. BJU Int. 2012;110:422-6.

Tewari A and Sooriakumaran P. Positive Surgical Margin and Perioperative Comparing Rates of Primary Surgical Treatments for Prostate Cancer:A Systematic Review and Meta-Analysys Comparing Retropubic, Laparoscopic, and Robotic Prostatectomy. Eur Urol.2012;62:1-15.

6.予想される合併症・偶発症・その他の危険性

1)出血

前立腺周囲には血管が豊富で、通常通り手術を行った場合でも、およそ300ml程度の出血が予想されます。その程度であれば輸血は不要ですが、さらに出血が多くなり心臓に負担がかかる場合には、安全を考えて輸血をすることがあります(輸血施行率1.0%)。

また、止血のために開腹手術に切り替える可能性があります。自己血を貯血して手術に臨む場合もあります。また、出血は手術中に生じることがほとんどですが、手術中に周囲の臓器への浸潤を認める場合や、肝硬変や血液疾患などの併存疾患がある場合、血液をサラサラにする薬を内服し出血が止まりづらい場合には、術後に周囲の組織からの出血(後出血)を認め追加治療が必要な可能性があります。

また、術後は膀胱と尿道をつなぎ合わせた部位から、若干の出血が生じ血尿になります。1週間程で血尿はなくなりますがしばらく続くこともあります。

参考文献:小丸淳, 植村俊彦. 高リスク前立腺癌に対するロボット支援前立腺全摘術の治療成績 RARP と ORP との比較. J Endourol.2020;33:151-7

2)感染症

手術の皮膚の創や前立腺癌があった部位に感染を生じることです。術中術後に抗生剤を使用し予防に努めており治療に難渋することは通常ありません。糖尿病を伴っていたり、高齢で免疫力が低下している場合、もともと尿中に細菌が潜んでいる場合には感染症のリスクが高くなります。発熱が続き退院が延期となることがあります。

前立腺を摘除した部位に膿が貯まる場合にはチューブを挿入したり、再度手術が必要なことがあります。文献による報告では、手術部位感染発生率は4-10%とされております。

参考文献:日本泌尿器科学会編. 泌尿器科領域における周術期感染予防ガイドライン 2015 年版

3)リンパ瘻(ろう)、リンパ嚢腫(のうしゅ)、下腿リンパ浮腫

骨盤内のリンパ節を摘除することにより、下腿から胸部に向かう腹腔内のリンパの流れが変わること、リンパの流れが停滞することにより生じます。

新たなリンパの流れが形成され自然に軽快することがほとんどですが、稀にリンパが腹腔に漏れ続けたり、リンパ液の袋(嚢腫(のうしゆ))が骨盤内に生じ他の臓器を圧迫、嚢腫に細菌感染を生じたり、下腿がリンパ液の鬱滞により腫れる場合には追加の手術治療(リンパ管結紮、リンパ嚢腫穿刺、嚢腫開放術、リンパ管静脈吻合術)が行われることがあります。報告では症状が出現し追加治療が必要となる発生率は2.5%以下です。

参考文献:鈴木良輔, 鈴木一生. ロボット支援前立腺全摘術後早期の CT によるリンパ嚢腫の評価. 泌尿紀要: 261-264, 2018.

4)排尿機能障害

前立腺は尿道を取り巻いている臓器で、その部位の尿道も摘除されること、前立腺周囲の括約筋(尿を我慢する筋肉)を剥離するという手術操作の影響で、術後尿失禁(尿が漏れること)が生じます。

術後 1 週間前後で尿道カテーテルを抜いてから、尿失禁の程度が分かります。ほとんどの患者さんに認められ失禁の量に個人差がありますが、骨盤底筋体操という括約筋の筋肉トレーニングを行い、退院後徐々に回復します。3か月ほどでほとんどの方で減少してきますが、10%前後の患者では比較的長期に認められます。失禁の量が多い場合には、他施設に依頼し人工尿道括約筋埋込術を行う可能性があります。

また頻度は少ないですが、尿道カテーテルを抜いてから吻合部の腫れ(浮腫)や尿意を感じないために排尿できないことがあります(急性尿閉)。通常一時的ですが、再度カテーテルを挿入したり、自己導尿といって患者さんご自身で細いチューブを尿道に挿入して膀胱に溜まった尿を抜く手技を覚えていただくこともあります。

文献によると、カテーテル抜去後の急性尿閉の発生率は0.3-11%と報告されています。

参考文献:Agarwal PK, Sammon J, Bhandari A, et al. Safety profile of robot-assisted radical prostatectomy : a standardized report of complications in 3,317 patients. Eur Urol.2011;59:684-698.

5)性機能障害

前立腺を摘出する際には、前立腺表面に張り付くように走行している勃起神経も同時に摘出するため、手術後は勃起しなくなります。

しかし、癌の進行度や患者さんの希望により勃起神経を残す手術を選択することがあります(神経温存術式)。それでも、およそ50%前後で勃起機能が失われると報告されており、前立腺癌に対する手術治療の課題とされています。また、精液を射出する前立腺と精嚢が同時に切除されるので、射精することは不可能になります。

参考文献:Kilminster S, Müller S, Menon M, et al. Predicting erectile function outcome in men after radical prostatectomy for prostate cancer. BJU Int. 2012;110:422-6.

6)腸閉塞

手術後に腸閉塞という状態が生じる可能性があります。これは、腸管の癒着や麻痺や浮腫が原因で腸の動きが悪くなる状態です。多くの方は絶食にして腸を休めることで自然に良くなりますが、続く場合は鼻から胃・腸管までチューブを留置する処置や手術が必要になることもあります。

また、ポート孔に腸管がはまり込む創ヘルニアも腹腔鏡下術後約1%に発生すると報告されています。

参考文献:Novara G, Ficarra V, D’Elia C, et al. Preoperative criteria to select patients for bilateral nerve-sparing robotic-assisted radical prostatectomy. J Sex Med.2010;7:839-45.

7)尿路の合併症(吻合部縫合不全、吻合部狭窄)

膀胱と尿道のつないだ(吻合)部位がつかない(縫合不全)と尿が腹部に漏れ出します。これを防ぐため、術後に膀胱ヘカテーテルを留置します。縫合不全が術直後に認めていてもカテーテルを1-2週間留置することで通常自然にふさがります。

また、退院後数か月後に吻合部が狭くなることがあります(狭窄)。頻度は低いですが、稀に内視鏡手術により狭窄部位の切開が必要な可能性があります。文献によると、吻合部縫合不全は0.3-4%と報告されています。

参考文献:Ficarra V, Novara G, Fracalanza S, et al. A prospective, non-randomized trial comparing robot-assisted laparoscopic and retropubic radical prostatectomy in one European institution. BJU Int.2009;104:534-9.

8)前立腺周囲の臓器の損傷

前立腺は直腸と隣あわせのため、癌の進行度(周囲への拡がりの具合)や手術の操作などによりやむを得ず直腸に損傷をきたすことがあります(頻度は0.5%以下と稀です)。損傷した場合には、損傷が小さければ損傷部位を縫合して経過をみますが、損傷部位が大きい場合には一時的に人工肛門をつくらなければならない場合があります。

ロボット支援腹腔鏡下手術を用いても開腹手術でも損傷の危険性は同様にありますが、損傷が起こった場合にはロボット支援腹腔鏡下手術から開腹手術に変更する可能性があります。

リンパ節を摘除する際や前立腺と膀胱を切り離す際に尿管を損傷する可能性があります。その場合には損傷部位の修復や膀胱へ尿管を繋ぎ合わせる(吻合)手術が必要な場合があります。

他、神経損傷、血管損傷の可能性があります。もちろん修復しますが、神経の場合には閉鎖神経という足を内側へ寄せる筋肉に指令を出す神経のため術後にやや歩行がし辛いと感じる患者さんもいます。開腹手術に切り替える可能性があります。

また以上の損傷が手術中にははっきりせず、術後数日と時間が経過してからわかることもあります。その場合には追加で尿管ステントというチューブを膀胱から腎臓まで留置したり、再手術が必要な場合があります。

文献によると、尿管損傷発生率は0.3%以下と報告されています。

参考文献:Kilminster S, Müller S, Menon M, et al. Predicting erectile function outcome in men after radical prostatectomy for prostate cancer. BJU Int. 2012;110:422-6.

7.合併症・副作用等が生じた場合の対処方法

今回の手術後、順調な経過で退院された場合には、特に注意することはありませんが、術後1か月程は腸の動きが完全には回復せず、下痢や便秘を生じることがよくあります。

また、退院後しばらく経過してから発熱が生じることがあります。38℃以上の発熱が2,3日続く場合には外来予約前でも遠慮せず泌尿器科外来へ連絡のうえ受診してください。再入院することもあります。

8.他の治療方法の有無,比較(利害・得失)

①開腹手術や従来の鏡視下手術

●ロボット支援手術の利点(開腹手術と比べて)

1)お腹を大きく切らずに治療を受けることができ、傷も小さくてすみます。そのため、痛みが軽い。2)内視鏡(3D ハイビジョンカメラ)を使用することにより、体内を詳しく観察でき、繊細なリンパ節の摘除が可能で、出血も少ない。

3)術後の性機能、尿禁制(尿が漏れないこと)の回復が早い。

4)手術後退院までの日数や通常生活、仕事への復帰までの期間が短縮されます。

●ロボット支援手術の利点(腹腔鏡下手術と比べて)

腹腔鏡下前立腺全摘除術は難易度が高く、限られた施設のみ行われてきましたが、ロボット支援手術の特徴である拡大視野、繊細な手技が可能になることで、広くロボット支援手術が普及しています。

●ロボット支援手術の欠点

1) 内視鏡という限られた視野で、限られたポートという穴だけの手術になりますので、周囲の臓器を損傷する場合や修復が難しいことがあります。

対策: 日本泌尿器科学会ならびに日本内視鏡外科学会ガイドラインに沿ってトレーニングを受け、手術中の他の臓器損傷時に十分な対応のできる技術を有する泌尿器科医師複数人のチームで手術を担当します。また損傷の程度によっては速やかに従来の開腹手術に変更します。

2) 内視鏡下の手術は、平均出血量は開腹手術より少ないですが、一度出血が多くなると止血が困難で手術が進められなくなる可能性があります。

対策: 止血が困難な場合は、従来の開腹手術に速やかに移行します。

3) 腹部を空気で膨らませて手術を行いますが、使用する気体は炭酸ガスのため、血中炭酸ガス濃度が上昇し、臓器障害を引き起こす場合があります。また腹腔や気道の圧力が上昇し、心肺機能に負荷がかかる、血栓(血の塊)や肺塞栓(血の塊が肺の動脈につまること)をひきおこすことがあります。

対策: 手術中に体内の炭酸ガス濃度を測定しながら手術を行っています。手術前に心肺機能に異常がないかチェックし、手術中は腹腔や気道の内圧を測定しながら手術を行っています。手術中は足に弾力包帯を巻くなどの予防的対処を行います。また手術後には出来るだけ早く離床(歩行含めたリハビリ)して頂きます。

4) 操作用器具挿入部に、術後腹壁瘢痕ヘルニアを引き起こすことがあります。

対策: 操作器具や摘出臓器が直接傷に接しないように、道具を通す筒(外筒)あるいは回収袋を使用します。

5) ロボット支援装置の不具合が発生する可能性があります。

対策: 手術室専任の臨床工学技士の確認後、24時間365日専任スタッフの確認が可能な体制がある医療機器メーカーへの問い合わせを速やかに行います。それでも解決が困難な場合には、ロボット支援手術を中止して通常の鏡視下手術あるいは開腹手術に移行します。

以上から、ロボット支援腹腔鏡下手術により、腹腔鏡手術では手術が困難な場合でもロボット支援手術で可能となります。それに伴い、開腹手術と比較して、①小さな傷、②出血量の減少、③術後疼痛軽減、④腸管機能の術後早期回復、⑤早期の社会復帰などが期待できます。

多くの面で従来の開腹手術や鏡視下手術よりメリットを有しておりますが、以下の場合では従来の開腹手術がより癌の摘除および安全性の面で優れていることもあります。

そのため、手術前にロボット支援腹腔鏡下手術か開腹手術か、どの術式を選択するかよく検討します。ロボット支援腹腔鏡下手術を選択した場合であっても、手術中に開腹手術に移行することもあります。

1)過去に腹部の手術をされ、腹腔内の癒着(臓器同士がくっつくこと)が高度な場合

2)手術は頭を下げた体勢で行い脳や眼の圧力が上がるため、緑内障など眼圧上昇を控えたほうがいい場合

3)出血のコントロールが困難な場合

4)手術時間が長時間にわたる場合

5)前立腺周囲の臓器(隣接臓器)の損傷が生じる可能がある場合や生じた場合

6)癌の浸潤が想定よりも広く周囲臓器摘出が必要な場合

②放射線療法

転移のない前立腺癌もしくは、転移の個数が少ない前立腺癌に対して放射線治療の適応となります。転移のない前立腺癌に対しての治療成績は5年無増悪生存率85%と手術治療に引けを取りません。

副作用である周囲の臓器の炎症(膀胱炎、直腸炎)、長時間経過してからの膀胱癌、直腸癌の発がんが問題となります。そのため、若年の前立腺癌には手術治療をすすめることが多いです。

手術前に前立腺肥大症を合併している場合や、尿道が狭いなどの場合にも放射線治療が適さないことがあります。

また、放射線治療には体外からあてる外照射治療と前立腺内に放射線を出す金属を埋め込む内照射治療があります。(治療成績はおもに低中リスクを対象とした低線量率小線源療法で5年臨床的無増悪生存率90%と報告されております。)

参考文献:Ciezki JP, Weller M, Reddy CA, et al. A Comparison Between Low-Dose-Rate Brachytherapy With or Without Androgen Deprivation, External Beam Radiation Therapy With or Without Androgen Deprivation, and Radical Prostatectomy With or Without Adjuvant or Salvage Radiation Therapy for High-Risk Prostate Cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys.2017;97:962-75.

③薬物療法(ホルモン治療)

前立腺癌が男性ホルモンによって増殖する性質を利用して、男性ホルモンを抑えることで前立腺癌の活動を抑える治療です。そのため、根治治療ではありません。すでに転移がある場合に適応となります。90%以上で効果を認めるため、転移がなくても非常に高齢な場合には、ホルモン治療を単独で行うこともあります。

しかし、ホルモン治療の効果を認めても、どの程度効果が持続するかは数か月から10年以上と個人差があります。また、放射線治療や手術治療に組み合わせて行うこともあります。

参考文献:Koie T, Ohyama C, Yamamoto H, et al. Both radical prostatectomy following treatment with neoadjuvant LHRH agonistand estramustine and radiotherapy following treatment with neoadjuvant hormonal therapy achieved favorable oncological outcome in high-risk prostate cancer: a propensity-score matching analysis. World J Surg Oncol.2014;12:134.

④監視療法

前立腺癌のリスクが低い場合には、治療をせずに定期的な PSA 検査、MRI 画像検査、前立腺生検をすることでしかるべきタイミングで手術や放射線治療である根治治療を行う方法です。(治療成績は、手術群と経過観察群の間に全死亡率および前立腺癌特異的死亡率において差がないことが報告されています。)

参考文献:Wilt TJ, Jones KM, Barry MJ, et al. Follow-up of Prostatectomy versus Observation for Early Prostate Cancer. N Engl J Med.2017;377:132-42.

監修者:阪口 和滋 医師

泌尿器がん・腹腔鏡手術・ロボット支援手術に豊富な経験を持ち、日々数多くの手術を執刀。

患者さんとご家族が安心して治療を選択できるよう、正確でわかりやすい情報提供を心がけています。